Электротехника. II. Электрические измерения

Электротехника. II. Электрические измерения. Измерение электрической величины есть сравнение ее значения с величиной того же рода, условно принятой за единицу (см. XIX, приложение единицы измерений, 6/8; электричество, теоретические основы электротехники, LII, 226). Электрические измерения могут выполняться при помощи электроизмерительных приборов или электроизмерительных устройств. Электроизмерительные приборы (подобно пружинным весам) непосредственно показывают значение измеряемой величины, а в электроизмерительных устройствах для той же цели предварительно необходимо посредством регулирования устройства создать электрическое равновесие (подобно весам с гирями).

Работа электроизмерительных приборов основана на использовании различных действий электрического тока. Магнитная стрелка вблизи проводника с током отклоняется, стремясь стать перпендикулярно направлению проводника, т. е. так, чтобы ее магнитное поле совпало по направлению с магнитным полем проводника, и обратно: проводник с током, а тем более катушка, обтекаемая током, будет стремиться повернуться в магнитном поле так, чтобы направление ее собственного магнитного поля совпало с направлением основного магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом.

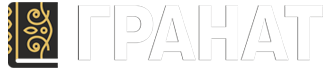

Рис. 1

Отклоняющая сила в этом случае зависит от силы тока в проводнике, а направление ее — от направления тока (правило левой руки). Указанное явление использовано в приборах магнитоэлектрической системы (рис. 1), в основном состоящих из постоянного стального магнита подковообразной формы (m) и катушки (s), вращающейся между его полюсами; ток в катушку подводится через две спиральные пружины, закручивание которых создает силу, противодействующую вращению катушки. Приборы этой системы отличаются большой точностью показаний и высокой чувствительностью, благодаря чему они широко используются в качестве лабораторных приборов и чувствительных гальванометров (см. гальванометр), а также в качестве щитовых приборов постоянного тока. Так как отклоняющая сила в этих приборах зависит от направления тока, то они пригодны только для постоянного тока, что является их существенным недостатком.

Если поместить рядом с катушкой, обтекаемой током, кусок железа (А), то последний будет втягиваться катушкой (В) тем сильнее, чем больше сила тока.

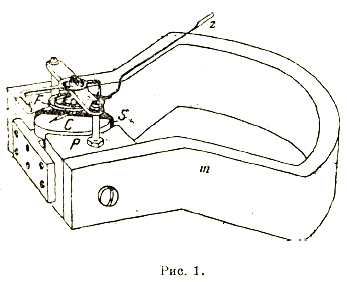

Рис. 2

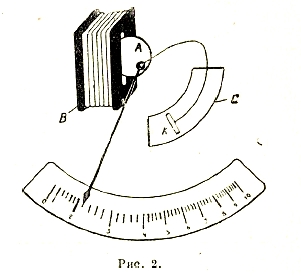

На этом принципе основано устройство электромагнитного прибора с плоской катушкой (рис. 2). Электромагнитное действие тока может быть использовано в электроизмерительном приборе и несколько иначе: если внутрь катушки поместить два листа мягкого железа, из которых один закреплен на месте (А), а другой приспособлен для вращения (В) и связан со стрелкой, то, когда ток будет проходить по катушке, оба листа железа намагнитятся, и их одноименные полюса будут отталкиваться, вследствие чего подвижная система будет отклоняться. Этот принцип использован в электромагнитном приборе с круглой катушкой (рис. 3). В том и другом типе электромагнитного прибора направление отклоняющей силы не зависит от направления тока, следовательно электромагнитные приборы пригодны для постоянного и для переменного тока. Благодаря отсутствию подвода тока в подвижную систему и простоте устройства, электромагнитные приборы исключительно выносливы к перегрузкам током; согласно Союзного стандарта (ОСТ 5236) электромагнитные амперметры должны выдерживать в течение 5 секунд 10-кратную перегрузку током без каких бы то ни было повреждений. По этой причине большинство технических амперметров на распределительных щитах электрических станций и промышленных предприятий принадлежит к электромагнитной системе. Однако, большой точностью и чувствительностью эти приборы не обладают и для точных измерений не применяются.

Рис. 3

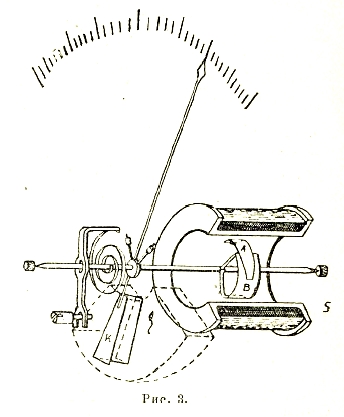

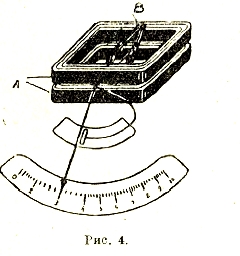

Два проводника, по которым проходит ток, притягиваются при одинаковом направлении тока и отталкиваются при различном направлении тока; на этом принципе основано устройство электродинамических приборов; в них имеются две катушки (рис. 4), одна неподвижная (А), а другая подвижная (В). Когда по катушкам проходит ток, то подвижная катушка стремится стать так, чтобы направление ее магнитного поля совпало с направлением поля неподвижной катушки. Ток в подвижную катушку подводится через две спиральные пружинки, они же создают противодействующий вращению момент.

Рис. 4.

Направление действия крутящей силы не изменяется, если ток изменяет направление одновременно в обеих катушках, следовательно — прибор пригоден для постоянного и переменного токов. Магнитное поле в электродинамическом приборе создается в воздухе, вследствие чего оно относительно очень слабо, а благодаря этому прибор очень чувствителен к внешним магнитным влияниям; кроме того, прибор плохо переносит перегрузки и относительно дорог. По всем этим причинам электродинамические приборы используются главным образом в качестве контрольных и лабораторных приборов переменного тока; в этом случае они поверяются при постоянном токе путем сличения с магнитоэлектрическими приборами или по способу компенсации (см. ниже).

Металлическая (в частности в приборах — платиноиридиевая ) проволока удлиняется при прохождении тока вследствие нагревания, это удлинение с помощью системы передач и блока может быть использовано для измерения тока (см. XII, 463). Основанный на этом принципе тепловой прибор пригоден для измерения постоянного и переменного тока, включая сюда и переменный ток высокой частоты. Тепловой прибор очень плохо переносит перегрузки и не особенно точен, благодаря чему применение этих приборов в настоящее время ограничивается радиотехническими установками и специальными лабораторными измерениями.

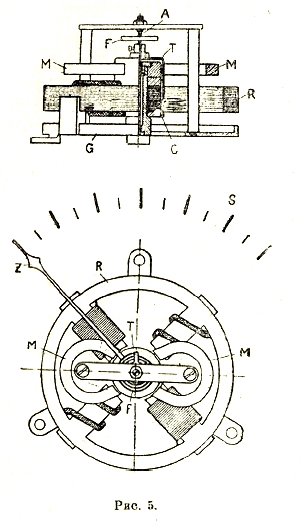

Переменный ток, проходя через катушку, создает переменное магнитное поле с постоянным направлением оси поля в пространстве (пульсирующее магнитное поле). Если две катушки расположены в пространстве под некоторым углом, то два несовпадающих по фазе переменных тока, проходя по этим катушкам, создадут в пространстве между последними результирующее магнитное поле, направление которого будет непрерывно меняться; это будет вращающееся магнитное поле. Алюминиевый цилиндр (Т) или диск, снабженный осью, во вращающемся магнитном поле будет стремиться вращаться вслед за полем благодаря токам Фуко, наводимым в алюминии при пересечении его магнитными линиями вращающегося поля. На этом принципе основаны индукционные приборы переменного тока (рис. 5). Эти приборы хорошо выносят перегрузки, но неточны, — на их показания сильно влияют изменения температуры и колебания частоты переменного тока; поэтому индукционные приборы употребляются главным образом в качестве ваттметров и счетчиков переменного тока для промышленных измерений.

Рис. 5

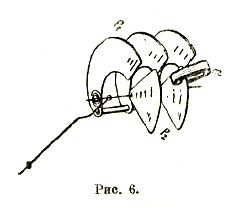

Металлические пластинки, соединенные с разноименными полюсами источника тока, заряжаются разноименными зарядами, благодаря чему начинают взаимно притягиваться. Это явление использовано в электростатических вольтметрах (рис. 6), в которых неподвижные пластинки соединяются с одним полюсом источника тока, а подвижные пластинки, соединенные со стрелкой, с другим полюсом. Противодействующий момент создается пружиной. При одновременном изменении знака заряда обеих пластин направление действия силы не изменяется, следовательно, электростатический вольтметр пригоден для измерения постоянного и переменного напряжений. Крутящий момент в этом приборе пропорционален квадрату напряжения; поэтому электростатический вольтметр для низких напряжений, в целях усиления крутящего момента, вместо одной пары пластин снабжается рядом подвижных пластин, входящих между рядом неподвижных пластин (многокамерный вольтметр). Тем не менее, крутящий момент (в приборах на напряжения ниже 1 000 вольт) относительно слаб, а подвижная система относительно очень тяжела, что в общем делает прибор хрупким и мало пригодным для практических условий.

Рис. 6.

Основное преимущество этого прибора заключается в том, что он относительно просто может быть построен для приключения непосредственно к высокому напряжению; второе достоинство электростатического вольтметра — это то, что он практически совершенно не потребляет энергии, благодаря чему он применяется для таких измерений, при которых вольтметр не должен потреблять энергию, чтобы не нарушать ход явления.

В электроизмерительном приборе, кроме крутящего момента, необходим противодействующий момент, без чего стрелка прибора не могла бы принять определенное положение на скале, а под действием даже небольшого крутящего момента отклонялась бы за конец скалы прибора. В большинстве электроизмерительных приборов противодействующий момент создается пружиной из фосфористой бронзы, реже для противодействующего момента используется сила тяжести и в очень немногих приборах (в некоторых типах фазометров и омметров) — электромагнитная сила.

Чтобы стрелка приняла достаточно быстро определенное положение на шкале, а не колебалась длительно около положения равновесия, подвижная часть прибора снабжается успокоителем — приспособлением, тормозящим колебания подвижной части прибора. В настоящее время применяются воздушные и магнитные успокоители. Воздушный успокоитель состоит из поршня К (рис. 2 и 4) или крыла К (рис. 3), связанного механически с подвижной системой и движущегося в закрытом цилиндре или камере; трение о воздух этого поршня поглощает силу инерции подвижной, части электроизмерительного прибора и тем успокаивает ее колебания. Магнитный успокоитель состоит из связанного с осью подвижной части алюминиевого сектора, вращающегося между полюсами постоянного магнита (рис. 6); при движении между полюсами постоянного магнита в алюминии наводятся токи Фуко; последние, взаимодействуя с полем постоянного магнита, тормозят колебания подвижной части прибора.

Подвижная часть прибора опирается двумя стальными концами осей на два подпятника; в последних опорой конца оси служит маленький, выточенный в виде миниатюрной чаши, драгоценный камень — в большинстве случаев агат. При неисправном состоянии концов осей или камней может получиться заедание в подпятниках, что молено обнаружить путем легкого постукивания по крышке прибора. Для устранения влияния силы тяжести на показания прибора подвижная система последнего должна быть уравновешена по отношению к своим точкам опоры; это осуществляется при помощи специальных грузиков, укрепляемых на подвижной части. Стрелка правильно уравновешенного прибора без тока не должна значительно смещаться с нуля при любых положениях шкалы.

В зависимости от назначения электроизмерительные приборы разделяются на технические и точные (так называемые «прецизионные»), последние в свою очередь разделяются на контрольные и лабораторные. От технических приборов требуются прочность, дешевизна и простота применения, их точность имеет второстепенное значение. Характерным внешним признаком точных приборов является зеркальная шкала, — зеркало, помещенное под стрелкой рядом со шкалой и служащее для устранения зависимости отсчета показания прибора от положения глаза наблюдателя (погрешности параллакса).

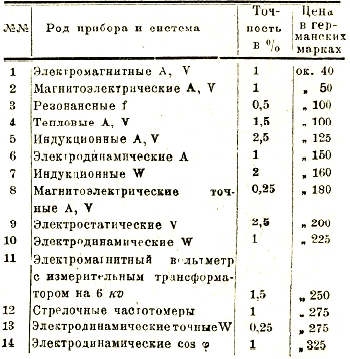

Выбор системы электроизмерительного прибора зависит от специальных условий данного измерения; некоторое сравнение систем приборов в отношении точности и стоимости дает составленная по Кейвату таблица:

В зависимости от целей измерения электроизмерительной системе придается та или иная конструктивная форма, отображающая требования данного измерения и особенность включения данного измерительного прибора. Простейшую конструктивную форму имеют амперметры и вольтметры.

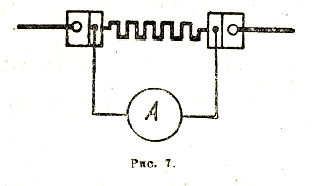

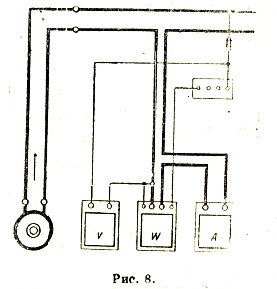

Амперметр (см. XII, 460 сл.) служит для измерения силы тока, он включается в цепь измерения последовательно, и через него проходит вест, измеряемый ток (рис. 8) или определенная часть этого тока. Изготовляются амперметры всех выше перечисленных систем, кроме, конечно, электростатической. В ряде случаев технически затруднительно изготовить амперметр, рассчитанный на всю силу тока измерения, в таких случаях применяется шунтирование амперметра. Параллельно амперметру в цепь включается известное малое сопротивление — шунт (рис. 7; ср. XII, 456); по закону разветвлении токов IA:IШ = RШ:RА и измеряемый ток I = IA+IШ; в таких условиях сила тока в амперметре ІА составляет только небольшую определенную долю измеряемого тока, на основании измерения которой определяется вся сила тока I. У технических амперметров, предназначенных для работы с определенным шунтом, деления шкалы размечаются для всей силы тока I вместо фактически измеряемой ІА — силы тока в амперметре; таким образом устраняется необходимость для определения I умножать показания прибора на какие-либо коэффициенты. Для точной работы шунтированного амперметра необходимо постоянство отношения сопротивления амперметра RA к сопротивлению шунта Rш; для того, чтобы достичь постоянства сопротивления шунта, последний изготовляется из специальных сплавов, сопротивление которых почти не изменяется с изменением температуры. Лучшим и наиболее распространенным из этих сплавов является манганин (сплав из 84% меди, 12% марганца, 4% никеля). Шунтами снабжаются только амперметры магнитоэлектрической и тепловой систем.

Рис. 7

Вольтметр служит для измерения напряжения, он приключается между теми точками электрической цепи, напряжение между которыми должно быть измерено, т. е. параллельно объекту измерения (рис. 8). Измерительная система вольтметра всегда соединяется последовательно с добавочным сопротивлением, помещаемым как внутри кожуха прибора, так и снаружи. Добавочное сопротивление не должно изменяться с изменением температуры, поэтому оно изготовляется из манганина или константана (сплав 57% меди, 43% никеля).

Рис. 8

Ваттметр служит для измерения мощности; он имеет две измерительные цепи, из которых «токовая» цепь включается последовательно, как амперметр, а цепь напряжения, содержащая добавочное сопротивление, приключается параллельно, как вольтметр (рис. 8). Так как в ваттметре крутящий момент, действующий на подвижную часть прибора, должен быть пропорционален произведению напряжения и силы тока (их мгновенных значений при переменном токе), то для ваттметра могут быть применены только те системы электроизмерительных приборов, в которых крутящий момент создается в результате совместного действия двух токов; и в которых он пропорционален произведению этих токов: следовательно, для целей измерения мощности могут быть использованы только электродинамическая и индукционная системы приборов. В электродинамических ваттметрах неподвижная катушка служит токовой цепью прибора, т. е. включается последовательно как амперметр, а подвижная катушка, соединенная последовательно с добавочным сопротивлением, служит цепью напряжения прибора и приключается параллельно, как вольтметр. В индукционном ваттметре одна пара катушек служит токовой цепью прибора, а другая пара — цепью напряжения, причем во второй паре катушек с помощью специальной схемы осуществлен 90°-ный сдвиг по фазе тока в катушках по отношению к напряжению на зажимах прибора; это нужно для того, чтобы крутящий момент в ваттметре, создаваемый вращающимся полем, был пропорционален коэффициенту мощности (cos φ).

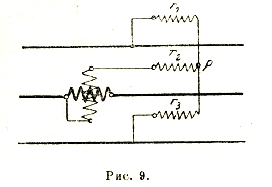

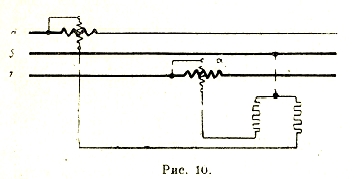

Рис. 9

Для измерения мощности трехфазного тока при равномерной нагрузке фаз можно пользоваться одним ваттметром, цепь напряжения которого приключается через искусственную нулевую точку а токовая цепь включается в один из линейных проводов (рис. 9). Для измерения мощности трехфазного тока при неравномерной нагрузке фаз в установках без нулевого провода применяется способ двух ваттметров (способ Арона), схема соединений при пользовании которым показана на рис. 10, а в установках с нулевым проводом применяется способ трех ваттметров (рис. 11). В обоих этих случаях для технических измерений ваттметры объединяются в один прибор, в котором две или три измерительные системы действуют на общую ось и стрелку; такой ваттметр трехфазного тока показывает сразу всю мощность трехфазной установки. Он имеет число зажимов соответственно числу составляющих его ваттметров.

Рис. 10.

Электрические счетчики служат для измерения электрической работы, которая равна произведению мощности на время. Счетчики включаются в цепь так же, как ваттметры.

Рис. 11.

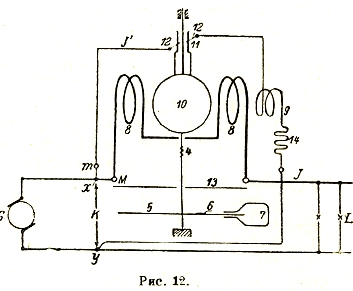

Электродинамический счетчик служит для измерения энергии (работы) постоянного тока, он представляет собой по существу миниатюрный двигатель постоянного тока. Рабочий ток проходит в счетчике через две неподвижные катушки (рис. 12) и создает основное магнитное поле счетчика. Между неподвижными катушками вращается якорь счетчика, состоящий не менее чем из трех катушек тонкой проволоки, соединенных в обмотку якоря. Ток в якорь подводится через серебряные щетки и коллектор. Якорь соединен последовательно с большим добавочным сопротивлением и вспомогательной катушкой (компенсатором трения). Для поглощения механической работы якоря — для торможения — на якоре счетчика помещен алюминиевый диск, вращающийся между полюсами постоянного магнита. Взаимодействие тока в якоре, пропорционального напряжению сети, и рабочего тока в неподвижных катушках создает крутящий момент якоря, пропорциональный мощности, потребляемой в сети; вращение диска между полюсами постоянного магнита вызывает токи Фуко в диске, последние же, взаимодействуя с полем постоянного магнита, создают тормозящий момент, пропорциональный окружной скорости диска, а, следовательно, — и числу оборотов якоря в единицу времени. При установившейся скорости вращения якоря крутящий и тормозящий моменты равны, следовательно — число оборотов якоря в единицу времени пропорционально мощности, потребляемой в цепи, а все число оборотов за данный промежуток времени пропорционально электрической работе, потребленной в контролируемой нагрузке за этот промежуток времени. Обороты якоря, через посредство червячной передачи и системы шестерен, приводят в действие счетный механизм, который показывает произведенную работу непосредственно в киловатт-часах (иногда в гектоватт-часах). Вспомогательная катушка, взаимодействуя с якорем, создает дополнительный крутящий момент, который уравновешивает момент сил трения якоря в подпятниках и в счетном механизме. При неточности работы счетчика его можно регулировать посредством перемещения постоянного магнита.

Рис. 12.

Индукционный счетчик служит для измерения энергии переменного тока. Основными частями счетчика являются два электромагнита: один из них имеет П—образную форму, он снабжен обмоткой из толстой проволоки, по которой проходит рабочий ток; второй электромагнит имеет е—образную форму, на нем помещена обмотка напряжения из тонкой проволоки. Вращающееся магнитное поле, создаваемое совместным действием магнитных полей обоих электромагнитов счетчика, вызывает в алюминиевом диске токи Фуко и создает действующий на диск крутящий момент, пропорциональный мощности переменного тока. Тормозящий момент создается, так же как в электродинамическом счетчике, действием на тот же диск постоянного магнита. Вращение якоря через червячную передачу приводит в действие счетный механизм. Индукционный счетчик регулируется путем смешения постоянного магнита.

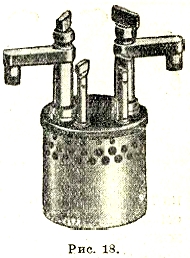

Рис. 13.

Счетчики трехфазного тока представляют собой соединение в общем кожухе, с общей осью и общим счетным механизмом двух или трех счетчиков; включаются они так же, как ваттметры трехфазного тока.

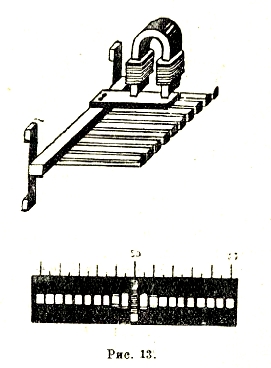

Частотомеры служат для измерения частоты переменного тока, т. е. числа периодов переменного тока в секунду. Наиболее употребителен резонансный частотомер (рис. 13). Этот прибор заключает в себе электромагнит, через катушку которого проходит измеряемый переменный ток; создаваемое последним переменное магнитное поле то сильнее, то слабее притягивает к себе укрепленную на упругих стальных полосках железную пластину, в результате чего последняя начинает дрожать соответственно частоте переменного тока. На этой полосе помещен ряд стальных язычков; благодаря дрожанию своего железного основания они также начинают дрожать, но большой размах получают колебания только того язычка, собственная частота которого равна частоте переменного тока. Чтобы сделать эти колебания более заметными, концы язычков отогнуты и окрашены белой краской. Частотомер приключается параллельно, т. е. так же, как вольтметр.

Рис. 14а.

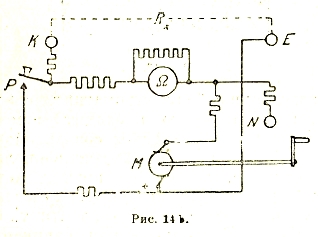

Рис. 14b.

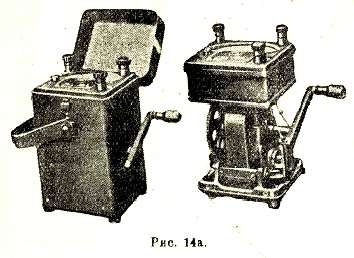

Омметры употребляются, главным образом, для измерения сопротивления изоляции. Так как значения этого сопротивления обычно очень велики, то омметры градуируются в миллионах Ом (мегомах). Внешний вид одного из омметров и его внутренняя схема соединений показаны на рис. 14 а и b. Основными частями омметра являются: магнитоэлектрическая машина — индуктор (М), приводимая во вращение от руки, затем соединенный последовательно с ней измерительный прибор, проградуированный в мегомах (мΩ), добавочные сопротивления и измеряемое сопротивление Rх. При измерении сопротивления изоляции один зажим омметра соединяется с испытуемым проводом (зажим К на рис. 14), а другой с землей (зажим Е ). Сопротивление изоляции — величина непостоянная, достаточно знать ее приближенное значение, поэтому от омметров большой точности не требуется.

Рис. 15.

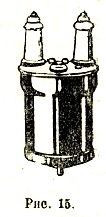

В установках высокого напряжения измерения производятся при посредстве измерительных трансформаторов. Последние необходимы, главным образом, для того, чтобы отделить электрический измерительный прибор от сети высокого напряжения. Амперметр, например, можно было бы включить последовательно в провод линии высокого напряжения, но не только прикосновение, а даже приближение к включенному таким способом амперметру было бы опасно для жизни обслуживающего персонала. В измерительных трансформаторах между первичной обмоткой, находящейся под высоким напряжением, и вторичной, соединенной с измерительным прибором, существует только магнитная связь, так же как в силовом трансформаторе. Таким образом, измерительный прибор оказывается совершенно отделенным от высокого напряжения; кроме того, для устранения возможности появления на вторичной обмотке трансформатора высокого напряжения по отношению к земле, вторичная цепь измерительного трансформатора в одной точке соединяется с землей — «заземляется». В зависимости от назначения измерительные трансформаторы разделяются на трансформаторы напряжения, служащие для измерения напряжения, и трансформаторы тока, служащие для измерения силы тока. Трансформатор напряжения (рис. 15) приключается параллельно к точкам, напряжение между которыми нужно измерять; ко вторичной обмотке его параллельно между собой приключаются измерительные приборы, — например вольтметр и цепь напряжения счетчика. Первичная обмотка имеет большое, а вторичная малое число витков.

Напряжения в трансформаторе относятся как числа витков соответствующих обмоток. Трансформатор напряжения рассчитывается так, чтобы при номинальном первичном напряжении он давал вторичное напряжение 100 вольт. Таким образом, благодаря трансформатору напряжения, измерение высокого напряжения сводится к измерению низкого напряжения и умножению результатов на коэффициент трансформации. Условия работы трансформатора напряжения соответствуют холостому ходу силового трансформатора.

Рис. 16

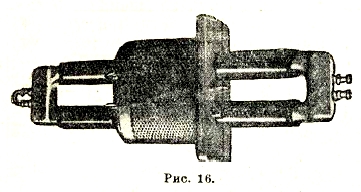

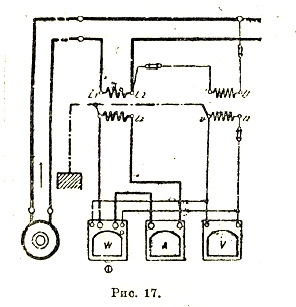

Трансформатор тока (рис. 16) включается в цепь последовательно, обычно он имеет малое число витков в первичной обмотке (иногда только один виток) и значительно большее во вторичной; токи в трансформаторе относятся обратно пропорционально числу витков; таким образом, в цепи вторичной обмотки трансформатора тока, отделенной от высокого напряжения, измерение ведется при относительно малых силах тока (нормально 5 ампер при полной нагрузке трансформатора с первичной стороны). Помимо точности коэффициента трансформации от трансформатора тока требуется прочность — устойчивость в отношении коротких замыканий. Измерительные приборы включаются во вторичную цепь трансформатора тока последовательно. Цепь напряжения счетчика или ваттметра приключается к вторичной обмотке трансформатора напряжения, а токовая цепь счетчика или ваттметра замыкается на вторичную обмотку трансформатора тока (рис. 17); в этом случае показания счетчика или ваттметра нужно умножать на коэффициенты трансформации обоих измерительных трансформаторов.

Рис. 17.

Точность измерения, даваемая электроизмерительными приборами, в ряде случаев оказывается недостаточной; далее — сами электроизмерительные приборы должны быть проверены в условиях, гарантирующих высокую точность измерения; наконец, ряд электрических величин не может быть измерен непосредственно по показаниям электроизмерительных приборов. В подобных случаях приходится обращаться к сравнению измеряемой величины или показаний поверяемого прибора с эталоном измеряемой величины, т. е. с вещественным образцом единицы измерения. Это сравнение производится при помощи тех или иных измерительных устройств.

Рис. 18

В настоящее время основными эталонами для электрических измерений являются эталоны сопротивления и эталоны электродвижущей силы. «Первичным» эталоном сопротивления является ртутный эталон электрического сопротивления. Он представляет собой наполненную чистой ртутью, строго калиброванную (т. е. имеющую строго равномерное сечение) стеклянную трубку, концы которой вставлены в два шарообразных стеклянных сосуда, также наполненных ртутью; в эти сосуды впаяны платиновые проволочки, служащие для включений эталона в измерительную цепь. Ртутный эталон применяется только для сравнения с ним вторичных эталонов. Такие сравнения производит в СССР Всесоюзный институт метрологии и стандартизации в Ленинграде (бывшая Главная палата мер и весов). Вторичные эталоны, служащие для точных лабораторных измерений, изготовляются в виде катушек из манганина; такие катушки известны под названием нормальных сопротивлений (рис. 18). Эталон сопротивления должен иметь четыре зажима для устранения влияния переходных сопротивлений контактов по отношению к цепи измерения; из них два зажима служат для включения эталона в цепь тока, а два другие для измерения падения напряжения на эталоне. Особенно важно наличие четырех зажимов для эталонов малого сопротивления.

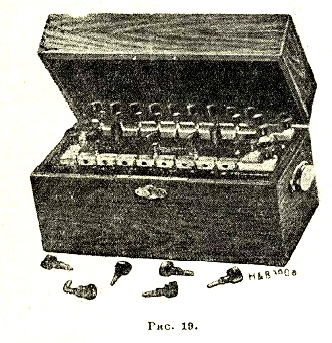

Рис. 19

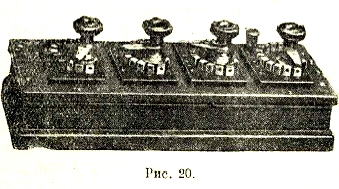

Для измерений, допускающих меньшую точность, вторичными эталонами служат магазины сопротивлений штепсельного (рис. 19) и рычажного типа (рис. 20). Эти магазины представляют собой ряд катушек сопротивления в общем ящике; катушки вводятся в цепь при помощи системы штепселей или рычажных контактов. Для устранения мешающего влияния самоиндукции, катушки сопротивлений наматываются бифилярно, однако катушка, намотанная бифилярно, обладает значительной емкостью; поэтому сопротивления, служащие для точных измерений переменного тока, наматываются более сложным образом в целях устранения, как самоиндукции, так и емкости (обмотка по Шапейрону или обмотка по Вагнеру и Вертгеймеру).

Рис. 20

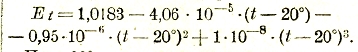

В качестве эталонов электродвижущей силы применяются нормальные элементы Вестона. При тщательном изготовлении электродвижущие силы отдельных нормальных элементов Вестона отличаются друг от друга не больше чем на 0,01 милливольта. Об изменением температуры электродвижущая сила нормального элемента несколько изменяется, но эти изменения с большой степенью точности могут быть учтены при помощи формулы:

При 20° электродвижущая сила нормального элемента Вестона = 1,0183 вольта.

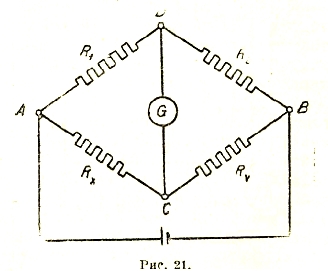

Рис. 21

Электроизмерительные устройства служат, главным образом, для точных измерений электрических величин путем сравнения последних с соответствующими эталонами. Особенно точными являются электроизмерительные устройства, работающие по так называемому нулевому методу. Сущность последнего заключается в том, что измеряемая величина определяется на основании отсчета значений известных регулируемых величин при равновесии измерительного устройства, что соответствует отсутствию тока в определенной ветви устройства.

Характерным измерительным устройством является мостик Уитстона, употребляемый для сравнения сопротивлений. Его принципиальная схема дана на рис. 21; как видим, мостик составляется из четырех сопротивлений: R1, R2, Rx и Rv, называемых часто плечами мостика, из чувствительного гальванометра G и источника тока. Равновесие мостика Уитстона наступает при отношении сопротивлений: R1/R2 = Rx/Rv.

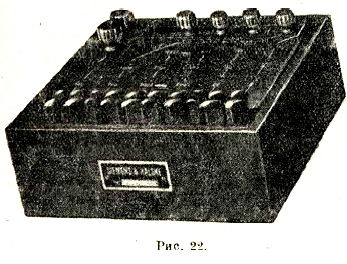

Рис. 22.

Для целей измерения мостик составляется из трех известных регулируемых сопротивлений и одного неизвестного, измеряемого сопротивления. Техническая форма мостика, составленного согласно рис. 21, это декадный мостик Уитстона (рис. 22), в котором регулируемые сопротивления R1 и R2 могут принимать значения: 10, 100, 1 000, 10 000 — т. е. значения целых степеней 10. На место R3 включается измеряемое сопротивление Rx , а на место R4 — известное сопротивление R. которое можно регулировать в относительно широких пределах (обычно это штепсельный или рычажный магазин сопротивлений). При уравновешенном мостике Rx = R1/R2 и для определения Rx достаточно умножить или разделить R на единицу с нулями. Для ряда измерений, требующих меньшую точность, применяется более простой и дешевый проволочный мостик Уитстона; в нем сопротивления R1 и R2 заменены одной тонкой калиброванной проволокой из манганина, называемой реохордом.

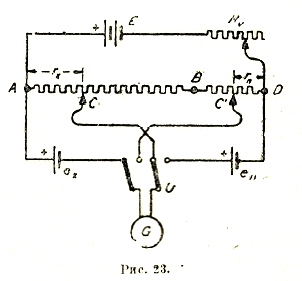

Рис. 23

Для измерения сопротивления проводников второго рода, т. е. проводников, разлагаемых действием постоянного тока, применяется мостик Кольрауша, — это мостик Уитстона, питаемый переменным током звуковой частоты с телефоном на месте гальванометра. Мостик Уитстона, питаемый переменным током, употребляется также для измерения самоиндукции, взаимоиндукции и емкости. Мостик Уитстона для технической частоты (50 периодов/сек) работает с вибрационным гальванометром вместо телефона. Для измерения сопротивлений меньше 0,5 Ома применяется двойной мостик Томсона.

Точные электроизмерительные приборы поверяются посредством сравнения их показаний со значением электродвижущей силы нормального элемента. Это сравнение производится при помощи измерительного устройства, носящего название компенсатора, или потенциометра. Компенсационный метод основан на сравнении электродвижущей силы, или напряжения, с падением напряжения в известном сопротивлении, по которому проходит ток. Две электрические цепи при этом измерении соединяются так, чтобы падение напряжения на сопротивлении, входящем в одну цепь тока, уравновешивало электродвижущую силу, действующую во второй цепи, благодаря чему в последней ток становится равным нулю. Одна из принципиальных схем метода компенсации показана на рис. 23. При правом положении переключателя U, при отсутствии тока в гальванометре, электродвижущая сила нормального элемента уравновешивается падением напряжения в сопротивлении rn, еn = i·rn при левом положении переключателя, при отсутствии тока в гальванометре, неизвестная электродвижущая сила еx = i·rx; на основании этого определяется ех = еn rx/rn . Для измерения силы тока на место еx включается нормальное сопротивление Rn , через которое пропускается получаемый от отдельного источника измеряемый ток Іх; при отсутствии тока в гальванометре Іх = en/Rn · rx/rn.

Для точных, измерений переменного тока применяются электродинамические приборы, так как они пригодны для постоянного и для переменного тока. Они поверяются при постоянном токе с помощью компенсатора, а затем данные этой поверки используются для измерения переменного тока. Для специальных измерений векторных величин переменного тока применяются компенсаторы переменного тока.

Литература: Линкер, «Электротехнические измерения» (1927); Базилевич, «Электротехнические измерения и приборы» (1927); Шателен и Пономарев, «Лабораторные измерения по электротехнике» (1932); Черданцев, «Электротехнические измерения» (1931); Грун, «Электротехнические измерительные приборы» (1932); его же, «Лабораторные измерения по электротехнике» (1933).

А. Касаткин.

| Номер тома | 52 |

| Номер (-а) страницы | 316 |