Франция. Французское искусство

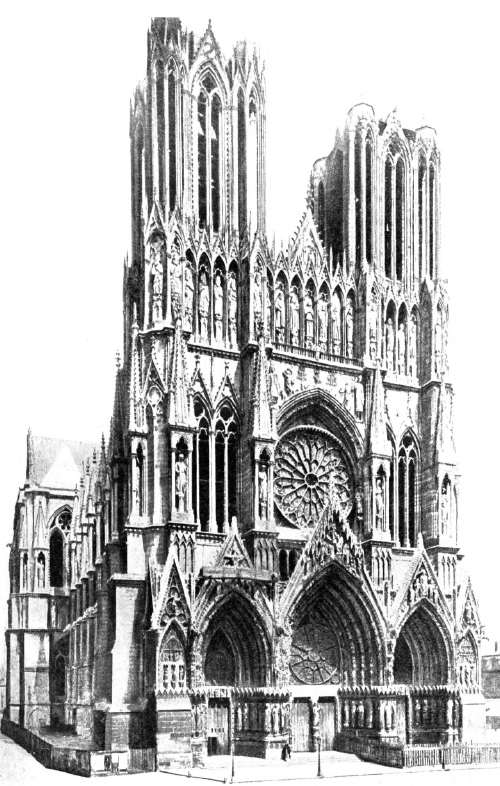

Французское Искусство. 1. Романская и готическая архитектура. Достоверная история французского искусства начинается только с эпохи средневековья, с XI в., ибо почти ничего неизвестно об искусстве времени каролингской династии, не говоря уже о более ранних периодах кельтской и франкской культур. На территории нынешней Франции сохранилось немало памятников, относящихся к более глубокой древности, но они принадлежат всецело истории античного искусства. К числу таких памятников относятся остатки храмов гальско-римского периода, главным образом на юге Франции, в Провансе и Дофинэ. Скульптурных фрагментов раннего средневековья найдено еще слишком мало, чтобы на основании их можно было строить какие-либо выводы. Среди античных сооружений особенной известностью издавна пользуется храм коринфского стиля в Ниме, получивший название «maison carée». Вместе с христианством Франция получила из Италии господствовавший там храмовой тип базилики. К сожалению ни одной из них не сохранилось до наших дней, но есть все основания считать именно базилику исходной точкой для дальнейшего развития французского искусства. Когда к концу Х в., вместе с ростом и укреплением городских общин и постепенной ликвидацией феодализма, впервые появилась уверенность в завтрашнем дне, во Франции, так же, как в Италии и Германии, после долгого промежутка началась оживленная строительная деятельность. Этот момент совпадает с нарождением нового стиля в искусстве, за которым упрочилось название романского (см.), указывающее на его связь с искусством Рима. Родиной романского стиля была северная Франция и Саксония. И тут, и там, почти одновременно, появляется ряд базилик, в которых северяне впервые вносят изменения, вызываемые условиями более сурового климата и нового жизненного уклада. Вместо плоского деревянного потолка появляется цилиндрический свод; хор и алтарь поднимаются над общим уровнем пола, и под ними получается новое помещение — крипта; боковые нефы, ранее оканчивавшиеся у средокрестия, на пересечении главного нефа с транссептом, продолжаются за ним, огибая главную абсиду; в восточной части к выступающим сторонам транссепта и обходному полукружию пристраивается ряд небольших абсид, усложняющих план и вносящих необычайную живописность во внутреннюю и внешнюю архитектуру хора. Особое внимание обращается на обработку западного фасада, на котором находят свое четкое выражение все основные конструктивные особенности здания. Все эти нововведения шли, главным образом, из северной Франции, откуда постепенно распространились на юг и перебросились в Италию. Наиболее значительными из архитектурных памятников Нормандии и Бретани XI в. являются церкви Mont-St.-Michel, Cerisy-la-Forêt, собор в Ле-Мансе и особенно две церкви в Кане — St.-Etienne и St.-Trinite (1066). В западной Франции, в областях Сентонж, Пуату, Турэни и отчасти Анжу, там, где проложила себе дорогу торговля великой Венецианской республики, а также на юге, в Оверни и Лангедоке, почти не встречается храмов в типе базилик: большинство их имеет в плане не обычную для базилик форму удлиненного латинского креста, а форму греческого креста, приближающуюся к квадрату, и все они покрыты одним или несколькими — большей частью пятью, куполами, — явный отзвук архитектуры собора св. Марка. Если план и общие массы заимствованы здесь из Венеции, то сторона чисто декоративная поражает необычайным своеобразием нигде в другом месте не встречающихся приемов и мотивов. Богатейшая фантазия местных скульпторов покрыла камни церковных порталов фантастическими плетениями невиданных растений, сказочных животных и всяких чудищ. В этих каменных коврах некоторые исследователи склонны видеть отдаленные отзвуки кельтской культуры. Среди этих памятников особенно выделяются церкви St.-Frout в Периге, собор в Ангулеме, Notre-Dame-la-Grande в Пуатье, St.-Emilion в Бордо, и церкви в Фонтевро, Солиньяке, Сульяке, Пети-Пале, Сиврэ и целом ряде других городов и местечек. Одним из самых замечательных было, видимо, здание аббатства St.-Aubin в Анжере, от которого уцелела только богато украшенная резьбой аркада, помещающаяся сейчас внутри префектуры. В Оверни надо отметить храмы Notre-Dame-du-Port в Клермоне и церковь в Ле Пюи в Лангедоке, грандиозное аббатство St.-Sernin в Тулузе, с его 9 круглыми абсидами. В Провансе и Дофинэ, где разбросано так много остатков античных построек, зодчие романского периода охотно заимствовали у древних строителей отдельные декоративные детали и общие приемы, что приводило к созданию таких полуклассических памятников, как St.-Trophime в Арле и церковь в Сан-Жилле. Тройной портал последней, несмотря на романскую общую идею, как бы собран из отдельных фрагментов античных сооружений, коринфских колонн, колонок и классических профилей. Только неожиданно врывающиеся в эту классику львы,, поддерживающие некоторые колонны, да скульптурные фризы выдают их романское происхождение. В храмах соседней Бургундии, где также есть остатки античных сооружений, наблюдается смесь элементов классических, южно-французских и северофранцузских. Расположенная в центре страны, Бургундия не только отразила в своей архитектуре все уклоны романского стиля, но и рано отметила одну из важнейших вех начинавшегося нового течения в искусстве Франции: в церкви аббатства в Везелэ (Vézelay), построенной в начале XII в., мы видим замечательное нововведение в конструкции сводов хора, знаменующее начало новой эры, смену романского стиля готическим (см.). Коробовой свод, введенный в употребление в период раннего романского стиля, постепенно начал уступать место выросшему из пересечения двух коробовых стрельчатому своду, получающему в конце XI в. всеобщее признание, благодаря его большей легкости и меньшему горизонтальному давлению на стены. Для придания своду еще большей легкости гениальный зодчий, оставшийся неизвестным, отважился возвести стрельчатый свод при помощи невиданного до того по своей смелости приема: вместо того, чтобы сооружать, как было принято до него, весь массив свода из крупных тяжелых камней, он возвел сначала стрельчатые арки, отвечавшие ребрам стрельчатого свода, и полученный таким образом каменный каркас из так называемых «гуртов» заполнил более легким камнем, в виде сводиков в междугуртовых промежутках. Самым ранним памятником, в котором этот прием имеет место, является пока церковь аббатства Мариенваль в Крепи ан Валуа, относящаяся еще к концу XI в. Бургундия повторяет, по обыкновению, удачную мысль северных соседей, ибо нововведение, вне всякого сомнения, шло из Иль де Франса, а в 1140 г. в том же Иль де Франсе, в Сен-Дени, известный аббат Сугерий строит уже не случайно, а вполне сознательно усыпальницу французских королей по этой новой системе, становящейся отныне общепринятой. Так родился готический стиль Европы, значительно позднее, через 100 слишком лет, проникший в Германию и другие страны и лишь по недоразумению считавшийся до недавнего времени созданием исключительно германского гения. Три периода, различаемые в истории готической архитектуры, периоды ранней готики, ее расцвета и упадка — отмечаемые для Германии датами 1225-1300, 1300-1420 и 1420-1500, — должны быть для Франции передвинуты по крайней мере на 125 лет назад. Эпоха раннего, «строгого» готического стиля начинается с конца XI в. и заканчивается 1180 г. Расцвет его совпадает с царствованием Людовика VII (1137—1180), выстроившего значительное число храмов. Из памятников этого стиля одним из самых ранних и в то же время достаточно четко выражающим новый дух времени является собор в Нуайоне, начатый в 1131 г. Дальнейшее развитие той же архитектурной мысли мы видим в соборе Парижской Богоматери (Notre-Dame-de-Раrіs), восточная часть которого выстроена в 1163—1182 гг. Своего расцвета французская готика достигает лишь в XIII в., в эпоху второго, так называемого «лучистого» стиля, style гауопnant — совпадающую с царствованиями Филиппа II Августа (1180—1223) и Людовика «Святого» (1226—1270). При первом из них были окончены, продолжены или вновь выстроены знаменитейшие соборы Парижа, Лана, Шартра, Буржа, Руана, Реймса, Амьена, Суассона, Дижона, Ле Манса, Камбрэ, Тура, Труа и ряда других. В них готика нашла свое высшее выражение, не превзойденное даже в отдаленной степени в других странах, культивировавших готические идеалы. Если к ним присоединить еще несколько несравненных шедевров, появившихся во Франции при Людовике Святом, Sainte Chapelle в Париже (1243-1251) и собор в Вове (1225-1269), то этим будет исчерпан перечень наиболее совершенных сооружений, созданных после античного мира. Впервые человечество после долгих исканий и блужданий создало искусство не менее логическое по своей конструкции и не менее прекрасное по своей художественной выразительности. Идея стремления ввысь, проникающая всю готику, была проведена вне пределов Франции с еще большей последовательностью и неуклонностью, но в жертву ей были принесены гармония и то несравненное чувство меры, которым отличается французская готика. Германские зодчие развивали до конца все архитектурные идеи, брошенные в мир расточительным французским гением шутя, походя, иногда почти в виде обмолвки. Уверовав в непогрешимость системы, немецкий мастер, не задумываясь, тянет все формы вверх, почти не перебивая их горизонтальными линиями. Этот иступленный вертикализм, не уравновешиваемый ничем, вносит беспокойство и наскучивает. В Миланском соборе, типичном произведении германского вкуса, лес башен, башенок и фиалов совершенно заслонил всю конструкцию здания: из-за его декоративной перегруженности затерялся его архитектурный остов. Не то мы видим во французской готике. Фасады всех знаменитых соборов построены на необыкновенно искусном соотношении вертикальных и горизонтальных линий; ясно выраженное стремление вверх нигде не утрировано, мысль как бы недосказана до конца, чувство меры заставило во время остановиться художника-строителя, вводящего в противовес архитектурным массам, бегущим вверх, членения, идущие горизонтально. Фасад парижской Notre-Dame являет неувядаемый пример гармонии отдельных частей, изумительного чувства пропорций, конструктивной логики и мудрой умеренности в применении чисто декоративных элементов. Фасад Реймсского собора, начатого постройкой в 1212 г. мастером Робером де Руси, представляет дальнейшую стадию развития той же идеи стремления вверх. Это стремление получило здесь гораздо более определенное выражение, будучи подчеркнуто остроконечными завершениями порталов и ниш со статуями во втором и третьем ярусах. Однако, решительными горизонтальными делениями зодчий снова уравновешивает стремительность несущихся в вышину линий и форм, создавая впечатление покоя, подобающего этой величавой, застывшей сказке.

Датировка готических храмов Франции представляет существенное затруднение ввиду того, что все они строились долгое время, по меньшей мере 100, а иногда и 200 лет, прежде чем получили свой окончательный облик. Расположив их все же в возможной хронологической последовательности, мы получаем поучительную картину развития отдельных приемов, форм, декоративных мотивов и роста мастерства, показывающую, как (один зодчий перенимал у другого удачную выдумку, тут же улучшая и совершенствуя. Так, автор Ланского собора, увеличив пропорционально центральное круглое окно фасада, так называемую «розу», и не имея возможности провести над ним прямой непрерывной горизонтали, повышает последнюю в средней части трехчленной фасадной композиции и получает этим путем вместо прямой слегка ломаную линию. Этот прием, в Лане еще достаточно примитивный, зодчий Реймсского собора утончает, придав ему характер менее случайный и почти закономерный. К концу XIII в., когда в Германии готика пускала еще только свои первые корни, во Франции эволюция ее фактически завершилась. Казалось, что было произнесено последнее слово, осуществлены последние возможности и двигаться дальше было некуда. Наступает естественное затишье в строительстве, остановленном к тому же и бесконечной войной с Англией. В продолжении почти 150 лет не было возведено ни одного значительного сооружения, и лишь с воцарением Карла VII (1422-1461) начинается новое строительное оживление. В течение 80 лет, протекших е этого момента до начала XVI в., Франция явила миру последнюю вспышку стиля, казалось, угасшего навсегда. Стиль этого третьего периода готики известен под названием «пламенеющего стиля» - style flamboyant — от пламеневидных завершений его башенок. Среди ранних памятников этого стиля, имеющих переходный характер, больше других выделяются St.-Ouen и St.-Maclon в Руане, St.-Maurісе в Лилле и St.-Vulfram в Аббевиле. Из памятников расцвета стиля должны быть, прежде всего, отмечены постройки величайшего его мастера Мартина Шамбижи, автора чудесного транссепта собора в Сансе (1489-1513), ажурного северного транссепта в Бове (1506-1537) и известной парижской башни St.-Jacques (1508-1522). «Пламенеющим стилем», игривым, остроумным, утонченным, быть может, слишком дробным, но неизменно живописным, заканчивается последняя страница истории французской готики. Следует лишь упомянуть о наиболее замечательных гражданских сооружениях готического стиля, таких, как замки Лош, Шоман, Пьерфон, дворец в Авиньоне, ратуша в Компьене, госпиталь в Анжере и дом Жака Кер в Бурже, XV в.

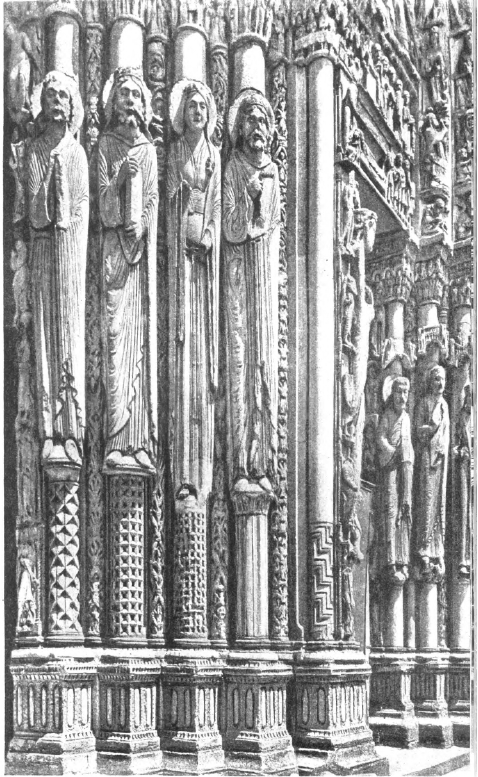

2. Романская и готическая скульптура. Главным украшением романских и готических церквей была скульптура, покрывавшая обычно все порталы и частью наружные стены, а внутри храма сосредоточивавшаяся на капителях пилонов. Неся служебную роль, эта скульптура, особенно в раннюю эпоху, была в полном подчинении у зодчего и, естественно, не могла развиваться столь же свободно и закономерно, как архитектура. Можно различать три главных периода в истории французской скульптуры ХІ-ХV вв.: период раннероманский, с заметным уклоном в сторону античных традиций, особенно на юге Франции, изобилующем памятниками классического искусства, период новых исканий и оформлений, совпадающий с позднероманской и раннеготической культурой (ХІ-ХІІ вв.), и период расцвета (ХIII-ХIV вв.). Наиболее яркими образцами скульптуры первого периода являются те, которыми обильно украшены порталы St.-Trophime в Арле и церкви в Сен-Жилле. Не только чисто архитектурная декорация повторяет здесь целиком античные ионики, перловые шнуры, листья и меандры, но и самая скульптура, особенно главные, крупные статуи в колонных портиках Арльского собора кажутся прямыми сколками с классических скульптур. Дальнейшая эволюция скульптуры шла по линии удаления ее от античного прообраза, причем попутно она переживает уклон, аналогичный тому, которым отмечена история ранне-христианского искусства: античные отголоски сочетаются с новым «варварским» стилем, видоизменяющимся в зависимости от местности и несколько различным на западе, севере и в центре Франции. Так, сильно отличается от других скульптура храмов, стоящих на торговых венецианских путях, — в Муассаке, Сульяке, Тулузе. В противоположность большинству одновременных французских скульптур, они отличаются более тщательной отделкой и свидетельствуют о влиянии иноземной культуры, как это определенно видно на рельефах Сульякского и Муассакского храмов. Отдельные композиции в них выдают, однако, с головой «варваров», силящихся освободиться от всяких влияний и умеющих сказать свое слово. Таков сложный скульптурный пилон в Сульяке, скомбинированный из птиц и животных. Там, где были сильны пережитки кельтской культуры, скульптура насыщена богатейшей фантастикой, как мы видим в Анжере, на остатках аббатства St.-Aubin. Примером скульптуры второго, переходного периода могут служить те, которые украшают ранние порталы Шартрского собора. При реально трактованных индивидуальных головах, руках и ногах, их «классические» одежды до последней степени условны и исполнены по одному шаблону. Жизненные складки появляются только в периоде расцвета, падающем на XIII и XIV вв., когда один за другим были достроены и украшены скульптурой знаменитейшие соборы Франции. Первой по времени была скульптурная декорация фасада Notre-Dame в Париже, относящаяся к 1208-1223 гг. Идея этой декорации, основанная на сопоставлении крупных фигур нижней части портала с мелким масштабом его верхней части, была перенята строителями всех последующих храмов, на фасадах которых она получила дальнейшее развитие. Сюжеты ранних скульптур ограничивались только библейскими и евангельскими событиями, но постепенно их круг расширялся и стал чрезвычайно разнообразным. Появились изображения аллегорические, фантастические и заимствованные из басен. В период расцвета скульптуры исключительное внимание уделяется мадонне, образ которой получил уже в скульптуре, непосредственно следовавшей за декорацией Парижского собора — в статуе Амьенского собора, знаменитой «золотой мадонне» (1230—1240 гг.), — одно из самых вдохновенных выражений, оставленных нам готическим искусством. Наивысшего своего выражения готическая скульптура достигла в декоративном убранстве Реймского собора, созданном в 1375-1430 гг. Круглые статуи нижней части главного портала, по своему реализму, счастливо сочетающемуся с декоративностью, по чувству, вложенному в эти лица, позы и жесты, могут быть сравниваемы с шедеврами классического искусства, ибо они принадлежат к лучшему, что создано человечеством в этой области.

3. Романская и готическая живопись. Во Франции не сохранилось ни одного памятника монументальной живописи каролингской эпохи, и древнейшими из них являются стенописи XI—ХII вв. Но и они единичны, как редки и росписи готической эпохи: то, что счастливо уцелело от религиозных междоусобиц, было уничтожено во время революции. К тому же и фрески, дошедшие до наших дней, в большинстве случаев настолько искажены позднейшими записями, что трудно судить об их первоначальном виде по нынешнему состоянию. Самые ранние из них — стенописи капеллы в Лиже (Indre-et-Loire), церкви в Montoire (Loire-et-Cher) и капелла аббатства Saint-Chef (Jsère) — обнаруживают еще вполне определенный византийский уклон, говорящий о том, что французская живопись предшествующих веков развивалась, видимо, под непосредственным влиянием византийского искусства, подобно итальянской и немецкой. От этого влияния свободны уже стенописи церкви Saint-Savin в Пуату и крещальни Saint-Jean в Пуатье. Написанные в конце XI или первой половине XII в., они трактуют вполне свободно и по своему, хотя и грубовато, как целые композиции, так и отдельные фигуры и складки их одежд. В эпоху готического стиля стены большинства храмов были покрыты внутри росписью, позднее уничтоженной или забеленной. Из числа их следует отметить те, которые уцелели в Амьенском соборе за пристройкой ХIII века. Из фресок XIV в. сохранились фрагменты в соборе Клермона, Тула, Ле Манса, Лиможа и Тулузы. Из произведений живописи древнейшей эпохи гораздо больше сохранилось в области миниатюры. Ранее других стран Ирландия отрешилась в миниатюре от византийских традиций; отсюда этот кельтский стиль был занесен ирландскими монахами в Англию, Франции и, наконец, в Германию. Видоизменившись в разных странах под перекрестным влиянием античных, византийских и местных элементов, он выработался в тот общий романский стиль, который отличается сравнительно незначительным национальным уклоном. Из наиболее выдающихся иллюминованных рукописей, исполненных во Франции, следует отметить «Les heures de Charlemagne» мастера Годескалька, 781 г., в Парижской национальной библиотеке, и золотую псалтирь в городской библиотеке Трира. Начиная с конца IX в., техника миниатюры во Франции заметно падает и поднимается только в XII в., когда появляются такие блестящие рукописи, как связанные с именем Людовика IX псалтирь и часослов Парижской библиотеки. Любовь художников к ритмическим построениям и яркому цвету нашла еще один выход: в годы понижения мастерства миниатюры во Франции возникла и расцвела новая художественная техника — живопись по стеклу, занявшая вскоре одно из самых видных мест в жизни искусства и приведшая к созданию величайших ценностей. Один из раннейших образцов живописи по стеклу — окна St.-Rémi в Реймсе, собора в Ле Мансе и аббатства в St.-Dénis, относящиеся к Х и XI векам. Высшего расцвета эта живопись достигла в XII—XIII веках, в замечательных оконных композициях соборов Шартра, Буржа, Реймса, Руана, Тура и Sainte-Chapelle в Париже. Несколько позднее появилась еще одна техника живописи - эмаль, сначала довольствовавшаяся грубыми народными пересказами различных популярных композиций, но со временем нашедшая свой собственный живописный язык и свое содержание. Особенного развития она достигла в XVI в. в Лиможе, где Франциском I был основан специальный завод, исполнявший его заказы. Во Франции довольно поздно, по сравнению с Германией и Италией, создались условия, благоприятствовавшие развитию станковой живописи, но все же в XIII мы уже знаем целый ряд имен художников, а от XIV в. до нас дошли вполне достоверные и частью даже датированные произведения французских мастеров. До недавнего времени о них не было почти никаких сведений, и лишь энергичные розыски, произведенные в древних архивах, извлекли из забвения не только отдельные имена, но и целые художественные школы и направления. В XIV в. мы видим во Франции четыре самостоятельных школы: Парижскую, Бургундскую, Южную и Турэнскую. Парижская школа, насколько можно судить по сохранившимся произведениям, бесспорно созданным парижскими мастерами, была ярко реалистической, о чем красноречиво свидетельствует замечательный профильный портрет короля Иоанна Доброго, написанный Жираром д’Орлеан в 1359 г. Представителем той же школы является Поль из Лимбурга, автор всемирно известных миниатюр «Les très riches heures du due de Berry», в музее Шантильи. Исполненные им вместе с 2 братьями в конце XIV в. миниатюры эти трактуют человека, животных и пейзаж с таким чувством жизненной правды, какого в то время не было ни в одной из европейских художественных школ; здесь нет ничего условного, нет шаблона, канона, все полно наблюдательности и трогательной любви к повседневности; перед нами Сена, старый Париж, окружающие его предместья и леса. Когда английское вторжение заставило парижан бежать, французских художников собрал к своему двору бургундский герцог Филипп Смелый, основавшийся с 1363 г. в Дижоне. Эти приезжие парижские мастера образовали здесь школу, получившую название Бургундской. Реализм Парижской школы значительно смягчился в Дижоне, благодаря готическим традициям, особенно сильным в Бургундии и укрепившимся еще более работавшими здесь фламандцами. Из произведений Бургундской школы больше других выделяются части алтаря на сюжет «Жизни богоматери» в Дижонском музее, кисти Мишеля Бредерлама (Broederlam) из Ипра, «Положение во гроб» музея в Труа, работы Жана Мануэля и его же «Мучение св. Дениса» в Лувре, законченное уже его учеником Бельшоз’ом. Южная школа образовалась в Авиньоне, ставшем после переселения сюда пап крупнейшим художественным центром. Художественные слагаемые, приведшие к созданию Южной школы, весьма разноречивы, ибо к папскому двору стекались художники со всех концов Франции, из Фландрии, Германии, Испании - и Италии. Из этой международной смеси вкусов, расовых наклонностей и технических навыков к XV в. выработался своеобразный, нигде более не повторяющийся авиньонский живописный стиль. Лежащий в его основе реализм Парижской школы получил из Италии легкий налет идеализма, заложенный еще сиенским художником Симоне Мартини, выписанным в Авиньон папой Климентом V в 1339 г. Шедевр этой школы — «Положение во гроб» авиньонского госпиталя Villeneuve-lès-Avignon, недавно переданный в Лувр, — одна из самых потрясающих картин эпохи, счастливо сочетающая неприкрашенный реализм с необычайным пафосом. Имя автора ее пока не разыскано, но архивными данными удалось уже, безусловно, опровергнуть легенду о принадлежности картины кисти Яна ван Эйка. Вообще история открытия братьями ван Эйк техники масляной живописи и их влияния на все тогдашнее искусство Европы подлежит коренному пересмотру после новейших изысканий, сделанных в области раннего французского искусства, находившегося до сих пор в тени. Среди мастеров Южной школы есть еще несколько славных имен; прежде всего Ангерран Шарантон, написавший в 1453 г. «Венчание девы», находящееся в Авиньоне в том же госпитале. Любопытный документ — точное описание всего того, что художнику было заказано изобразить на картине — дает редкую возможность заглянуть в рабочую комнату французского мастера из его взаимоотношения с заказчиком. Все, до мальчайших подробностей, до деталей пейзажа, было оговорено этим последним. Того же автора — «La vierge protectrice des Cadard», в музее Шантильи. Другое крупное имя — Никола Фроман, автор картины галереи Уффици во Флоренции — «Воскрешение Лазаря», датированной 1461 г., еще немощной и мало выразительной, и вслед затем таких блестящих композиций, как триптих собора в Эксе, «Пылающий терновник» (1475), «Благовещение»; там же и триптих парижского дворца юстиции, недавно переданный в Лувр, с единственной панорамой Лувра в XV в. Турэнская, или Луарская, школа основана художниками, бежавшими из Парижа во второй половине XIV в. вместе с двором на берега Луары. Здесь, вдали от неприятельских нашествий и вечных битв, жизнь протекала тихо и мирно, и этот мир и покой отразились на произведениях всей школы, носящей печать уравновешенности и довольства. Главным мастером школы был Жэан Фуке, родившийся около 1415 г. и в 1447—1450 гг. бывший в Италии, где он написал портрет папы Евгения IV, произведший на современников сильное впечатление, но не сохранившийся до наших дней. Фуке был первым французским портретистом большого стиля, и его портреты почти на 100 лет предваряют портреты Гольбейна. Один из них, портрет Этьена Шевалье с его патроном ев. Этьеном (Стефаном) в Берлинском музее, остался непревзойденным по смелости композиции, остроте инвенции и широте живописной трактовки. Жизненный и свежий той особой свежестью, которая делает его созвучным нашей эпохе, он неувядаем, как все подлинные произведения гения. Вторая створка того же диптиха, изображающая «Богоматерь с младенцем», находится в Антверпенском музее. Из других портретов Фуке заслуживают особого внимания луврские портреты Карла VII и Ювеналия, «des Ursins». Величайший мастер портрета, Фуке был не меньшим мастером миниатюры, как о том свидетельствует исполненный им бревиарий того же Этьена Шевалье, в музее Шантильи. Однако, Фуке был не один; его младшим современником и последователем был даровитый автор луврских портретов Петра Бурбонского с женой и св. Магдалины с заказчицей, до сих пор еще значащихся в списке анонимных произведений XV в., хотя существует тенденция приписать их Жану Перреалю.

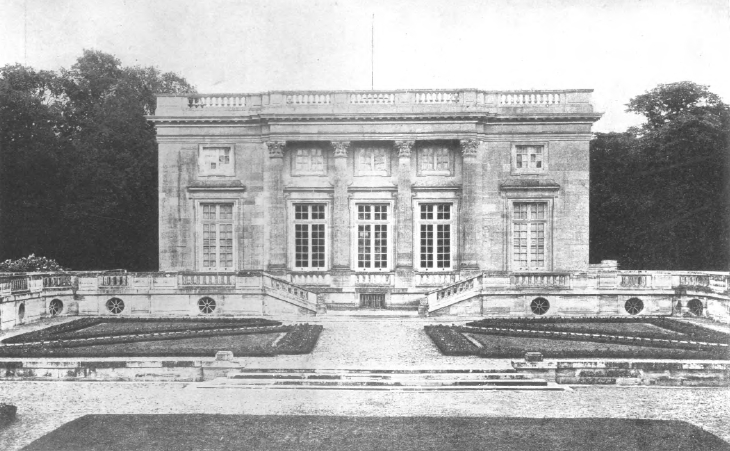

4. Искусство эпохи ренессанса, барокко и классицизма (XVI—XVIII вв.). Готический стиль есть детище Франции, тот вклад в историю мирового искусства, который Франция принесла человечеству. Стиль ренессанса есть неотъемлемое достояние Италии, — ее подлинный национальный стиль. Готический стиль, перейдя границы родившей его территории, быстро покорил все соседние страны, превратившись в общеевропейский стиль, бессменно господствующий на протяжении четырех столетий. Стиль ренессанса с еще большей быстротой совершил победное шествие по всему свету, ставши стилем мировым, каким он в значительной степени остается и до наших дней, все еще находящихся под его властным гипнозом. Элементы этого стиля мы неожиданно видим в таких, казалось бы, самодовлеющих и разнородных художественных напластованиях, какими являются искусства древнерусское, арабское, индийское и даже китайское, причем четкость этих элементов тем значительнее, чем меньше в искусстве той или другой страны национальной заостренности. Поэтому готическое искусство, нашедшее столь неистовый отклик в Германии, вовсе не нашло его в Италии. Поэтому итальянский ренессанс долго не находил отзвука в готической Франции, в которой продолжали строить «во французском стиле» еще во времена Микеланджело, успевшего преодолеть ренессанс и заложить первоосновы стиля барокко. Естественно, что в годы, отвечающие расцвету ренессанса в Италии, Франция должна была строить здания в стиле переходном, комбинируя приемы старые и новые. В таком переходном стиле выстроено большинство зданий, появившихся в начале XVI в. Лучшие образцы их — отель Клюни в Париже, портал герцогского дворца в Нанси, дворец юстиции в Руане и корпус Людовика XII в Блуа. Итальянские идеи были занесены во Францию, как приезжими итальянцами, так и французами, побывавшими в Италии. Карл VIIІ, вернувшись из похода на Неаполь в 1495 г., вывез из Италии в свою тогдашнюю луарскую резиденцию Амбуаз 22 художников и техников, которым поручил обстройку целого ряда городов Турэни-Блуа, Тур, Орлеан и др. Формы раннего ренессанса, в начале причудливо уживавшиеся с готическими пережитками, постепенно начинают брать верх, и в том же Блуа при Франциске I строится дворцовый корпус, носящий имя этого короля, в чисто итальянском вкусе, притом уже французским зодчим Жаком Сурдо, быть может, учеником первых итальянских мастеров Карла VIII, — Фра Джакомо и Доменико да Кортона. Нет ни одной постройки, могущей быть достоверно приписанной именно им, но участие последнего из них в сооружении корпуса Франциска в Блуа, парижской ратуши и в проектировании замка Шамбор не подлежит сомнению. Франциск I, развивший огромную строительную деятельность и перебравшийся, наконец, в Париж, предпринял в 1527 г. постройку большого загородного дворца в Фонтенбло, которую ведет опять французский архитектор Жилль ле Бретон. Он работает здесь до 1540 г., когда из Италии прибыл знаменитый Серлио, продолжавший постройку до 1547 г. Французскому зодчему принадлежит большинство строений Овального двора с галереей Франциска I, перистиль, капелла св. Сатурнина и бальный зал Генриха II; второму принадлежит крыло с двойным входом, прислоненным к сжатому корпусу, во Дворе фонтанов и некоторые части Овального двора. Одной из самых значительных построек этой эпохи был замок Шамбор, выстроенный Пьером Непве, прозванным Тренко (Nepveu Trinqueau), по модели Доменико да Кортона. Как этот замок, так и ряд других того же времени, особенно Шенонсо и еще более Ментенон, при всей своей ренессансной архитектурной одежде выдают средневековое происхождение внушительными крепостными башнями полуготического характера. Очаровательная постройка в стиле раннего итальянского ренессанса была возведена в 1523 г. на опушке леса Фонтенбло, — так называемый домик Франциска I, перевезенный в 1826 г. в Париж одним любителем старины, спасшим здание от грозившего ему разрушения. Ряд зданий стиля высокого ренессанса открывается грандиозным Лувром, начатым постройкой в 1546 г. Его архитектором был парижанин Пьер Леско (1515—1578), первое крупное имя в истории французской архитектуры послеготического периода. В 1546 г. в Париже уже работал Серлио, и если Франциск I, человек тонкого артистического чутья, предпочел его проекту проект 25-ти летнего Леско, это уже одно свидетельствует о его исключительной одаренности. И действительно, созданный им дворовый фасад западного крыла Лувра, украшенный знаменитыми скульптурами его друга и постоянного соработника Жана Гужона, — одно из лучших созданий эпохи. Леско принадлежат, кроме того, первый передний корпус южной стороны и так называемый Королевский корпус, на берегу Сены. Из других произведений Леско особенной известностью пользуются отель Карнавале и Фонтан невинных в Париже. Леско был главным архитектором королей Франциска I, Генриха II, Франциска II, Карла IX и Генриха III, но в его время выдвинулось еще несколько даровитых французских зодчих, среди которых особенно славились строители дворца Тюльери — Филипп Делорм (1515—1570), которому принадлежит проект дворца, Жан-Бюллан (Jean Bullant, 1510—1578), построивший угловой южный павильон после смерти Делорма, и Жак Дюсерсо (1556—1604), автор северного павильона. Из них наиболее крупной величиной надо признать Делорма, автора замков Saint-Maur-des-Fossés (ок. 1510 г.) и Anet (в 1550-х гг.), а также надгробного памятника Франциску I (1547). Архитектор с огромным практическим стажем, он был и выдающимся теоретиком, работая над большой книгой по архитектуре, оставшейся незаконченной, и сочинил особый «французский архитектурный ордер» — сложную, богато разделанную и орнаментованную ионическую колонну. Из построек Бюллана наиболее замечателен замок Экуан и малый замок в Шантильи. На рубеже XVI и ХVII вв. во Франции совершается тот поворот от стиля высокого Возрождения к стилю барокко, который в Италии наступил значительно ранее. Его лучшими выразителями во Франции были: Саломон де Бросс (1565—1626), автор Люксембургского дворца (1615—1620); Жак Лемерсье (1585—1654), автор Луврского павильона, носящего название «pavilion de l’horloge», крыла, завершающего все западные строения (1640), церкви Сорбонны (1629), церкви St. Roch в Париже, замка Ришелье (1631) и дворца Людовика XIII в Версале; Луи Лево (1612—1670), строитель трех павильонов фасада Лувра по набережной (1655—1663), первый строитель Версальского дворца Людовика XIV (1661—1670), малой галереи Тюльери (1661) и здания Французского института (1666); Франсуа Мансар (1598—1666) и его племянник Жюль Ардуэн Мансар (1646—1708). Франсуа Мансар был последним архитектором переходного стиля; его лучшая постройка, церковь Val-de-Grâce в Париже, столько же относится по своим формам к позднему ренессансу, сколько и к барокко. До середины XVII в. французские зодчие на все лады комбинировали итальянские приемы целиком, копируя колонны, карнизы и декоративные детали. Лево первый начал избегать той мелочности и дробности, в которую стало впадать строительство, заботившееся не столько об архитектурных массах, сколько об отделке фасадов. Ему первому наскучили вечные колонны, и он старается их избегать, отдавая предпочтение не перегруженной украшениями, а лишь крупно разрустованной стене. По этому пути пошел и Франсуа Мансар, один из одареннейших мастеров XVII в. Одновременно теоретики, Франсуа Блондель (1618—1686), Клод Перро (1613—1688) и др., переводя и приспособляя к новым запросам сочинения об архитектуре Витрувия, Палладио, Виньолы и Скамоцци, пытались извлечь из них вечные законы творчества. Не будучи архитекторами по призванию — Блондель был математиком, Перро врачом, — они все же создали несколько отличных проектов, которые были осуществлены: по проекту первого выстроена красивая триумфальная арка «Porte St.-Dénis» (1672), по проекту второго — эффектная Луврская колоннада (1667), которая была предпочтена проекту специально вызванного в Париж из Италии Бернини. Колоннада Перро своим явно выраженным классицизмом кажется совершенным анахронизмом в эпоху, когда в Италии и Германии воздвигались здания в стиле самого разнузданного барокко. Правда, Франция такого барокко не знала; тот художественный такт, то чувство меры, которые удерживали французских мастеров готики от всяких излишеств, удержали от них и мастеров французского барокко; самый крайний из них, Жюль Ардуэн Мансар, кажется классиком по сравнению с своими современниками других национальностей. Таковы его главный фасад Версальского дворца (1680), его большая лестница, конюшни (1685) и капелла там же (1696—1708), Grand-Trianon (1688), наконец, Дом инвалидов в Париже (1693-1706) и правительственная площадь в Нанси, с изумительно задуманными и выполненными колоннадами (1701). Все это — произведения большого стиля, притом стиля в высокой степени французского. Ни в одной стране, кроме Италии, ни такого художественного качества, ни столь высокого технического уровня не было. Богатая строительным камнем, прекрасным песчаником, Франция почти не знала штукатурки, вековые же традиции каменотесного дела не давали опускаться технике; оттого так тонки, изящны, так далеки от всякой кустарщины франко-итальянские фасады, а позднее чисто французские постройки. Устойчивость преданий сохранила даже в дни барокко излюбленные плановые приемы глубокой старины, и французская страсть к павильонам вошла целиком в павильонную систему XVII и XVIII вв., давая самобытные, типично французские решения.

Искусство Мансара младшего, достаточно своевольное на фоне строгих классических вкусов и еще более классических теоретических построений, было последней преградой, отсрочившей на целое поколение давно уже подготовлявшуюся смену архитектурных вкусов. Невиданный успех, выпавший на долю Луврской колоннады Перро, не привел к стилистическому перевороту только потому, что судьба противопоставила ему гигантское дарование и нечеловеческую строительную энергию Мансара; но стоило ему сойти со сцены, как идеи теоретиков и накопившийся запас новых чаяний и вожделений сразу нашли себе выход. Этот выход был найден, однако, только во внешней архитектуре: во внутреннем убранстве еще некоторое время господствовал особый декоративный стиль, родившийся хотя и в противовес стилю барокко, как реакция против него, но все же неразрывно с ним связанный и являющийся лишь некоторым оттенком его. Стиль этот есть стиль регентства, «style regence», получивший в Германии кличку «рококо», принятую и в России. Вся жизнь после смерти Людовика XIV стала иной: наскучило ханжество, вынужденная мрачность и деланная серьезность, потянуло на свободу, в лес, поля, на воздух. Одна крайность сменилась другой, и сдержанность уступила место разнузданности. Легкий, веселый, игривый декоративный стиль, построенный на причудливых плетениях и идущий от раковины, захватил всю парижскую знать, которая наперерыв стала заменять чопорное убранство своих роскошных отелей амфиладами комнат в новом вкусе, по проектам самых модных архитекторов и декораторов. Этими мастерами были: Оппенор (1672—1742), Боффран (1667—1754), Лассюрис (1695—1754) и Мейсонье (1695—1750). Грациозный стиль регентства, чисто французское детище, продержался ровно столько, сколько понадобилось для того, чтобы наскучить парижанам: через четверть века после его появления к нему в Париже уже почти не прибегают. Зато новый стиль подхватила вся Европа, и в некоторых странах он продержался до середины ХVIII в. Во Франции стиль регентства был стилем не архитектурным, а лишь чисто декоративным; в нем не строили, при его помощи только украшали внутренние помещения зданий, внешняя архитектура которых оставалась сдержанной и скромной, выдержанной либо в классическом духе, либо в тех формах, которые были выработаны поздним французским Возрождением и которые мы видим в петергофских постройках Леблона (1679—1719), приглашенного Петром Великим в 1716 г. в Петербург. В остальной Европе в этом стиле пытались и строить, хотя такие попытки только в редких случаях удавались. Когда эта последняя вспышка барокко угасла, его изломанные, беспокойные, нервные завитки должны были уступить место прямым линиям, ровным, спокойным плоскостям, чаще всего обширным гладям искусственного мрамора, пилястрам, колоннам и всему забытому со времени ренессанса набору классических профилей и украшений. Случайное, но знаменательное совпадение: в год смерти Мансара начались раскопки Геркуланума. Отныне властвует безгранично и безоговорочно античность, властвует так, как она не властвовала даже во времена Альберти и Браманте в Италии. Так же, как в эпоху ренессанса, архитекторы стремятся в Рим, чтобы изучать и обмерять классические древности, но скоро им уже мало Рима, — они едут в Неаполь, Сицилию и Афины. Переход от стиля Мансара к прямой классике должен был совершиться при посредстве промежуточного типа архитектуры, который и был дан итальянцем Сервандони (1695—1766), начавшим постройку церкви St.-Sulpice в 1733 г., и Ж. А. Габриелем (1698—1782), строителем Военной школы в Париже (1751) и площади Людовика XV, планировку которой и постройку зданий на ней он получил в качестве победителя конкурса, представленного 21 лучшими архитекторами Франции (1752). Последним же перестроен центральный павильон и северное крыло Версальского дворца, а также театральный зал в нем (1753—54). Переходным мастером был и Шарль Девальи (1729—1798), выстроивший вместе с Дейром театр Одеон в Париже (1779—1782). Первым ярким представителем завершенного классицизма был Ж. Ж. Суффло (1709—1780), автор Большого театра в Лионе (1756) и парижского Пантеона (1757—1780), одного из самых прославленных зданий своего времени. Хотя Суффло впервые отвлек внимание всего мира от остатков римской архитектуры, опубликовав в 1764 г. свои обмеры эллинских храмов в Пестуме, но сам он в своей собственной архитектуре все еще остается верным «римлянином», «витрувианцем». Однако, среди его младших современников вскоре выдвигаются лица, готовые забыть «сухой Рим» для «живописной и сочной Эллады». Романизм сменяется эллинизмом, провозвестниками которого были Мари Жозеф Пейр (1730—1788), Шарль Никола Леду (1736—1806) и Жак Гондуэн (1737—1818). Все трое были убежденными эллинистами, все много строили и все оставили литературные труды и увражи. Самым даровитым из них был Леду, оказавший огромное влияние на всю европейскую архитектуру конца XVIII и особенно начала XIX века. Из его построек наибольшей славой пользовались отель Гинар (1770—72), несколько отелей для г-жи Дюбарри (1772—7З), театр в Безансоне (1776) и парижские заставы. Необычайно популярно было и изданное, им в 1804 г. в гигантском томе собрание его построек и проектов. Из построек Гондуэна наибольшая известность выпала на долю Медицинской школы в Париже (1769—1786), изданной им в 1780 г. Эти увражи, вместе с «Oeuvres d’Architecture» Пейра (1765) воспитали подрастающее поколение в совершенно новом направлении «модернизованной классики», типичной для эпохи Директории и Первой Империи (стиль «ампир»). Желание уйти от Рима и приблизиться к Элладе соединялось с стремлением сказать во что бы то ни стало новое слово, что приводило к решениям невиданно смелым и почти фантастичным, особенно благодаря гигантскими масштабам юношеских архитектурных замыслов. Центром этого движения была. Парижская Академия Художеств (École des Beaux Arts), главными действующими лицами — ученики старших классов, работавшие над выпускными программами, так называемыми «рrіх de Rome». Опубликованные в начале XIX в. эти проекты вызвали множество подражаний во всех странах, но в то время как парижские фантазии остались только на бумаге, в Италии, Германии и России по их образцу строили. Сами французы, верные исконному чувству меры, не решались у себя дома возводить зданий, столь откровенно «голых», почти лишенных украшений, слишком живописных и мало архитектурных, предпочитая более сдержанные формы римского характера. Но когда те же французы попадали в другие страны, не знавшие французской сдержанности, они становились развязнее и создавали произведения, целиком выхваченные из этих альбомов «Grands рrіх». Так, эмигрировавший во время революции в Россию Тома де Томон (1754—1813) выстроил в Петербурге здание биржи (1805—13) и амбары Сального буяна (1804—5), которые кажутся прямыми копиями премированных проектов Французской Академии. Таких зданий во Франции не было, и самые дерзкие проекты после их осуществления оказывались суховатыми и приближающимися к римским традициям. Дорическая колонна Пестума, Селинунта и Парфенона заменялась коринфской, или, самое большее, ионической, обширных гладей стены всячески избегали, и декоративному убранству начали отводить весьма заметную роль во внешней и внутренней архитектуре. Наиболее известными архитекторами начала XIX в., любимцами Наполеона, были Персье (1764—1838) и Фонтен (1762—1855), ученики Пейра, долго работавшие вместе и выпустившие несколько увражей, пользовавшихся большой популярностью. Из их совместных работ известны библиотека дворца в Мальмезон (1800), триумфальная арка на Place de Carrousel (1805) и великолепная парадная лестница Лувра, уничтоженная при Наполеоне III. Персье вскоре стал хворать и мало строил. Из числа лучших его работ надо отметить гробницу княгини Альбани в Санта Кроче во Флоренции и усыпальницу французских королей на кладбище Ville-l’Evеque (1815—1826). Из современников Персье и Фонтена более других выделялись Шальгрен (1739—1811), представитель старшего поколения, строитель внушительной триумфальной арки на Place de l’Étoile (1806—1811), Виньон (1762—1828), автор церкви Madelaine (1806—1829) и Броньяр (1739—1813), автор парижской биржи (1808—1813).

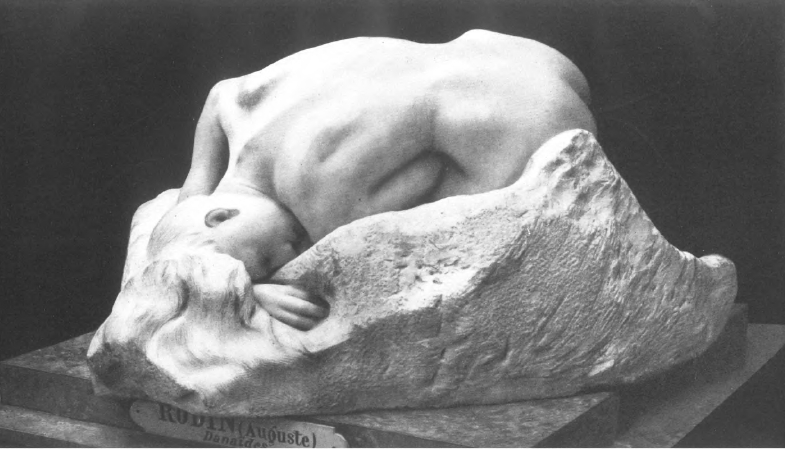

Скульптура на протяжении XVI—ХVIIІ вв. прошла тот же путь, что и архитектура. Совершенно так же готические элементы долго еще обволакивали ренессансный стержень искусства, создавая формы переходного характера. Эпоха переходного стиля определяется для скульптуры датами 1483—1515, — воцарением Карла VIIІ и смертью Людовика XII. Ранним мастером этого стиля, причудливо сочетающего новые итальянские приемы с готическими традициями, был Жан Перреаль (1460—1528), живописец и скульптор, сопровождавший Карла VIII в Италию во время его похода на Неаполь. Достоверных его произведений не сохранилось, но он пользовался при жизни большим почетом и славой. Значительно больше известно о деятельности другого скульптора той же эпохи, по имени Мишель Коломб, родившегося около 1430 г. и дожившего до 1512 г. Его достоверные работы относятся к глубокой старости мастера: прекрасный луврский рельеф, изображающий св. Георгия, и надгробие Франциска II Бретанского и его жены в Нантском соборе. Трудно судить, являются ли они произведениями расцвета или упадка творческих сил автора, но они во всяком случае высшие точки, до которых доходило искусство переходного стиля во Франции В последнее время Коломбу, на основании соображений стилистических, приписываются и три известных мадонны его эпохи, — мадонна из Hôpital-sous-Rochefort, мадонна Оливе (в Лувре) и Vierge du Pilier, в церкви Saint-Galmier. С именем Коломба связывают еще одно замечательное произведение, быть может самое потрясающее из всех, созданных на тогдашнем севере Европы — «Положение во гроб» монастырской церкви в Солеме (Solesmes). Скульптор взял момент, когда Никодим и Иосиф Аримафейский, держа с двух сторон обеими руками плат с телом Христа, опускают его в гробницу. Сзади стоят богоматерь с Иоанном, а по сторонам их старик и две женщины. Спереди в скорбном раздумье сидит Магдалина. Вся группа исполнена с таким бесподобным реализмом, столь жизненно прочувствована, что ей трудно подыскать равную в этом отношении во всем искусстве Возрождения. Та двойственность стиля, которая свойственна веем произведениям этого переходного периода, носящего название раннего французского ренессанса, и в частности отличающая произведения Коломба, здесь налицо; в то время как фигура Никодима в восточном костюме, с головой, повязанной чалмой, с нарочито курчавой бородой еще сильно отдает готическим духом, фигура Иосифа прямо выхвачена из жизни — несомненный портрет, с головы до ног, от характерного лица до типичного костюма эпохи, взятых с натуры. В конце царствования Франциска I исчезают последние отзвуки готики, и для Франции открывается — с значительным опозданием по сравнению с Италией — период высокого ренессанса. На протяжении 70 лет, с 1540 по 1610 г., французская скульптура достигает высшего расцвета, связанного с именем трех ее величайших мастеров: Пьера Бонтана, Жана Гужона и Жермена Пилона. Пьер Бонтан, автор скульптур, украшающих надгробную арку Франциска I в St.-Dénis, сооруженную Филиппом Делормом, и урны для сердца короля там же, соединял в себе одновременно яркое дарование реалиста и декоратора. Его фигуры короля, королевы и их детей наверху арки полны жизненной выразительности и в то же время необыкновенно монументальны. Величайшим скульптором Франции не только ХVI в., но быть может всех времен, и в то же время одним из крупнейших мастеров в истории мировой скульптуры был Жан Гужон (родился в 1510, умер между 1564 и 1568 гг.). Первыми его работами, о которых сохранилось известие, были те, которые он исполнил в Руане, — орнаментальные скульптуры портала церкви St.-Maclou и надгробный памятник Людовику де Врезе в соборе, относящиеся к 1536—1541 гг. Портал — ясно выраженное и до конца продуманное произведение ренессанса, сравнительно с позднейшими работами Гужона не безупречное по рисунку и несколько мятое по лепке. Надгробие де Врезе, скульптурные части которого принадлежат не полностью Гужону, — значительно выше и зрелее; особенно прекрасны полуобнаженная фигура лежащего внизу умершего, конная статуя в круглой нише вверху и 4 кариатиды по ее сторонам. Последние уже определенно отмечены чертами, отличающими все французское искусство от итальянского: стройностью и некоторой удлиненностью фигур, французским типом лиц и специфически французской грацией. С 1542 г. мы видим Гужона в Париже, работающим долгое время в сотрудничестве с Пьером Леско, по предложению которого он исполняет ряд декоративных скульптур для St.-Germain l’Auxerrois. После сломки постройки в ХVIII в. 5 скульптур Гужона — 4 апостола и «Положение во гроб» — попали в Лувр. Изящные, чисто декоративные его работы сохранились в отеле Карнавале, переделанном из здания, выстроенного Леско в 1544 г. Они исполнены в таком же плоском рельефе, как и знаменитые 5 нимф с 10 фризами, украшавшие некогда фонтан, сооруженный Леско ко дню торжественного въезда Генриха II в Париж в 1549 г. и перестроенный позднее в нынешний «Фонтан невинных». С 1548 по 1562 г. Гужон всецело поглощен работой над скульптурным украшением Луврского дворового фасада, строившегося тем же Леско. К тому же времени относятся и 4 кариатиды из белого камня, поддерживавшие в одном из зал трибуну музыкантов. Между 1553 и 1559 гг. Гужон много работает в замке Анэ для фаворитки короля, Дианы де Пуатье, но все эти произведения были уничтожены во время французской революции, и только одно из них удалось спасти — всемирно известную Диану с оленем, одну из лучших жемчужин Лувра. После 1562 г. его имя уже не встречается в документах по луврской постройке: в качестве гугенота, Гужон должен был бежать из Франции в Италию, где и умер. Жермен Пилон (1535—1590), третий большой мастер французского высокого Возрождения, но сравнению с Гужоном являет уже признаки некоторого упадка стиля. Этим упадком отмечено даже лучшее его создание — «Три грации», в Лувре, заказанные ему Екатериной Медичи для урны с сердцем ее мужа Генриха II: реализм Гужона уступает место утонченным исканиям стиля, головы мало индивидуальны, форма вялая, складки не жизненны. Гораздо сильнее портреты Пилона, среди которых есть такие шедевры, как коленопреклоненная фигура Генриха II на его надгробии в St.-Dénis. С конца XVI в. начинается художественное паломничество французских мастеров в Рим, особенно усилившееся к середине XVII в. Одновременно в Париж стекается множество живописцев и скульпторов из соседней Фландрии, в свою очередь охваченной уже тогда всесильным влиянием итальянского барокко. Под этими перекрестными воздействиями постепенно слагается тот стиль, который, по неизменной французской привычке приурочивать все стили к соответствующим царствованиям, получил во Франции название стиля Людовика XIV. Из скульпторов этой эпохи следует отметить: фламандца Варена (Jehan Warin, 1620—1672), автора отличного бюста юного Людовика XIV в Версале, Симона Гиллена, автора статуй Людовика XIII и Анны Австрийской в Лувре, Саразена (1588—1660), автора гробницы Генриха Конде в Шантильи, Жирардона (1628—1715), автора надгробия Ришелье в Сорбонне, и Куазво (1640—1720), автора ряда надгробий — между ними кардинала Мазарини, — портретных бюстов (Кольбер, Великий Конде, Ришелье, Боссюэ) и декоративных скульптур (Конный Меркурий в саду Тюльери). Менее значительны братья Анокье и Лонгвиль. Но самым крупным из скульпторов эпохи короля-солнца был Пьер Пюже (1622—1694), стоявший головой выше всех своих современников. Архитектор, живописец и скульптор, он несколькими поездками в Италию расширил круг своих интересов и знаний, ставши одним из образованнейших людей своего времени. Его барельефный портрет Людовика XIV в Марсельском музее, с острым профилем надменной головы — вещь, непревзойденная в истории мировой скульптуры. Замечателен и автопортрет Пюже в музее Экса, по своей выразительности и трактовке мрамора напоминающий римские портреты. Из статуй его наиболее известны Милон Кротонский и Геркулес, в Лувре. Эпоха регентства вызвала к жизни легкое, грациозное искусство скульпторов-декораторов, среди которых заметно выделялся Ле Лоррен (1666—1743). Одновременно выработался тот изысканный, хотя и не слишком глубокий стиль, в котором работали свои статуэтки Бушардон (1698—1762), Лемуан (1704—1778), Пигалль (1714—1785), Клодион (1738—1814), Николай Кусту (1658—1743), Гильом Кусту (1677—1746) и Фальконе (1716 —1791). Монументальные скульптуры давались им труднее, и только последнему удалось создать памятник исключительно прекрасный — Петру Великому в Петербурге, если и уступающий великим конным монументам римских императоров, донателловскому Gatta Melata и вероккиевскому Colleoni, то все же бесконечно превосходящий тысячи конных статуй, сохранившихся от ХVIII в. на различных площадях европейских городов. Эпоха классицизма нашла своего выразителя в целой группе французских скульпторов, которые, однако, все вместе не стоят одного, Жана Антуана Гудона (Houdon, 1741—1828), величайшего скульптора Европы XVIII в. Получив в 20 лет Рrіх de Rome, он десять лет проводит в Италии, где создает для церкви St.-Maria degli Angeli экспрессивную статую св. Бруно. Гудон сохранил свое острое реалистическое чувство в дни расцвета классицизма, и среди всей европейской скульптуры той поры он один не уходил от натуры. Оттого так жизненна его Диана и так до сих пор живучи его портреты: Вольтер, Ж. Ж. Руссо, Дидро, Бюффон, Мирабо, Глюк и ряд других. Считая, что портрет великого человека не может быть только слепком с натуры, а должен передавать последующим поколениям некий одухотворенный образ, Гудон старался вкладывать в наиреальнейшую оболочку духовный смысл данного лица. Когда он работал над портретом человека, давно умершего, пользуясь старыми гравюрами и рисунками, он трактовал его с тем же беспощадным реализмом, пользуясь для этого подходящей натурой. Так создан им Мольер в Comedie Française. Лучшим примером портрета одухотворенного может служить знаменитая статуя сидящего в кресле Вольтера. Из современников Гудона более других выделялся Пажу (1730—1809), автор луврской Вакханки и портрета Дюбарри.

Готические традиции оказались еще более живучими в живописи. По возвращении из итальянских походов армий Карла VIII, Людовика XII и Франциска I Франции была наводнена итальянскими мастерами, привезенными для водворения здесь «хорошего вкуса». Начинается глухая, упорная борьба между началами французским и итальянским, закончившаяся победой последнего. Позднее, в XVII в., французская стихия снова возьмет верх и приведет к двухвековой художественной гегемонии Франции над миром, но XVI век, столь великий в истории живописи в Италии и даже Германии, здесь не дал ничего, хотя бы приблизительно равного созданному там. Даже такая яркая ренессансная фигура, как Жан Кузен I (род. около 1500 г., умер около 1589 г.), прозванный современниками «французским Микеланджело», долго не мог отрешиться от средневекового художественного мировоззрения, как мы это видим на его исключительных по красоте и мастерству цветных окнах в соборе Санса (1530). В этих витражах он неизмеримо сильнее, чем в скульптуре, луврской статуе адмирала Филиппа де Шабо, и станковой живописи. К сожалению, мы слишком мало знаем о нем и его работах, несомненно, сохранившихся в различных музеях, но все еще выставленных под анонимами. Две картины, могущие быть с большей или меньшей достоверностью приписанными Кузену, — «Страшный суд» в Лувре и «Ева-Пандора» в Сансе, являются провинциальными отголосками школы Микеланджело и ни в какой мере не оправдывают репутации, выпавшей на его долю при жизни. Еще более провинциальны: Агжуан Карон (1520—1598), Дюбрейль (1561—1602), Фреминэ (1567—1619), Жером Франкен (1540—1610), Амбруаз Дюбуа (1543—1614). Последние два — фламандцы, как и самый знаменитый художник Франции первой половины XVI в., Жан Клуэ (1485—1541), деливший свою известность только с Перреалем. Об этих двух мастерах нам почти ничего неизвестно, но в то время как Перреаль был архитектором, скульптором и живописцем, Клуэ был только живописцем. Им создан тот род живописи миниатюрных портретов в технике темперы и расцвеченного карандаша, который вслед затем становится доминирующим во Франции на протяжении целого столетия и лучшими представителями которого были сын Клуэ, Франсуа Клуэ (1532—1572) и Воркейль де Лион, тоже нидерландец по происхождению. Художественное наследство, оставленное двумя Клуэ, далеко еще не выяснено: у них было столько последователей и подражателей, что разобраться во всех дошедших до нас портретах этой эпохи чрезвычайно трудно, и даже такое замечательное произведение, как луврский портрет Франциска I, не может быть с безусловностью приписан Жану Клуэ. Наиболее достоверная и значительная работа Клуэ младшего — луврский портрет Елизаветы Австрийской, очаровательная, уже чисто французская вещь. Сведения о жизни и творчестве Корнейль де Лиона еще более скудны и сбивчивы. Он был более живописцем по своей манере, чем Клуэ, любил цветистые фоны — голубой и синий, — признаки, по которым его нетрудно отличить от его современников. Но все эти художники были уже последними отпрысками умиравшего поколения, воспитанного еще в преданиях готики. Одновременно совершалось победное шествие итальянского искусства, проявившееся с исключительной силой после 1530 г., когда Франциск I выписал из Италии новую группу художников для украшения дворца в Фонтенбло. Ему не везло на итальянцев: приехавший по его приглашению во Франции в конце 1515 г. Леонардо да Винчи был стар и через 4 года умер, не создав здесь ничего; прибывший в 1518 г. Андреа дель Сарто уже в следующем году бежал обратно в Италию. В 1530 г. Франциску удалось получить лишь второстепенного флорентийского живописца-декоратора Россо (G. В. Rossi, detto il Rosso, 1494—1541), которого после смерти сменил Приматичьо (1504—1570), до конца проживший во Франции. Исполненные обоими мастерами росписи дворца погибли частью от пожара 1738 г., частью от последующих реставраций. Французские ученики их составили особую школу, известную в истории под именем школы Фонтенбло, не выдвинувшей, впрочем, ни одного яркого дарования, заслуживающего упоминания. В искусстве XVII в. приоритет продолжает сохраняться за Италией: она все еще обетованная страна, и Рим все еще святилище, куда стекаются художники всех стран. Естественно, что натурализм Караваджо, потрясший Италию, должен был затронуть и Францию. И действительно, искусство его озаряет вскоре своим отсветом французскую живопись в лице юного Жана Булоня, прозванного Валантэн (1601—1632). Плененный темами и мрачной манерой письма Караваджо, он так же неистово, размашисто, наскоро пишет нищих, пьяниц, игроков, залитых светом и утопающих в черных тенях. Но Валантэн остался единственным караваджистом в истории французской живописи, так как мрачность вообще несвойственна французам и так как его современники, работавшие в натуралистическом направлении братья Ленэн, меньше всего исходили от Караваджо. Происхождение их искусства, столь непохожего на все, что в то время создавалось во Франции, до сих пор остается загадочным. Младший из трех братьев, Матье Ленэн (1607—1677), мало отличался от других академистов, писавших на исторические и мифологические темы, но двое старших, Луи Ленэн (1593—1648) и Антуан Ленэн (1598—1648), работавшие всегда вместе, почему нет возможности отделить одного от другого, писали картины из крестьянской жизни, совершенно выпадавшие из общего типа тогдашних картин. Уже одни названия их произведений необычны для Франции того времени: «Возвращение с сенокоса», «Отдых крестьян», «Кузница». Все их картины написаны просто и искренно. Ни малейшего желания удивить, никакого жеста, никакой лжи, ничего надуманного, — бесхитростные сцены из повседневной жизни крестьян, написанные с простодушным желанием передать действительность так, как она есть. Тщетно мы будем искать у них задач чисто живописного или вообще формального характера, — эта сторона их мало заботила, и живопись их довольно бедна по цвету и жестка по форме. Но своей правдивостью в век лжи они создали себе неувядаемый памятник.

То нарастание пышности и торжественности, которым столь богата была жизнь Европы во второй половине XVI в., стало с начала XVII в. принимать небывалый оборот. Этому должно было отвечать аналогичное искусство, которое и заполнило весь XVII в., достигнув особенного расцвета во Франции, где для него создались исключительно благоприятные условия благодаря личности Людовика XIV. Как всякое искусство, оно выросло не вдруг, и его первой знаменательной вехой была живопись Симона Вуэ (1590—1649), живописца Людовика ХIII и его учителя — король сам баловался живописью, — плодовитейшего автора огромного числа картин на мифологические темы в Фонтенбло, Сен-Жермене, Лувре и Люксембурге, целой серии портретов, воспитателя двух поколений художников. Вначале он также не избежал влияния Караваджо, но вскоре пошел за болонцами Караччи, а позднее за Гвидо Рени. Вуэ много, слишком много видел, — был в Англии, путешествовал по Италии, ездил даже в Константинополь. Одаренный воображением, легкостью в работе и декоративным чутьем, он был скорее отрадным, чем отрицательным явлением в искусстве Франции, и перед некоторыми из его картин зритель не остается равнодушным и в наши дни. Но Вуэ был одним из первых художников, кисть которых начала стирать различие между ангелом и амуром, мифологией и Евангелием. От безразличия в сюжете был только шаг до безразличия художественного, но он был сделан позднее, когда из Вуэ вырос Шарль Лебрен, его ученик и почитатель (1619—1690), художник как бы созданный для того, чтобы состоять при Людовике XIV в роли верховного художественного режиссера эпохи, законодателя мод и распорядителя судеб искусства в течение целого полустолетия. Лебрен признавал только необычайное и грандиозное. Простое, незаметное и скромное его не привлекало, вернее он до него не унижался. Все его искусство есть отдаленный отзвук «титанизма», вызванного грандиозным явлением Микеланджело, измельченного его эпигонами. Сам Лебрен — тоже эпигон, но вера в истинность избранного пути, в сочетании с несомненным декоративным дарованием и чисто режиссерским мастерством, находившим применение в расточительной роскоши и фантастических затеях Людовика, влили некоторую живучесть в его напыщенные композиции, дряблые формы и вялую живопись. Как бы для того, чтобы обеспечить своему излюбленному роду живописи по возможности более долгую жизнь, он основывает в Париже в 1648 г. Академию Художеств, а в 1666 г. — Французскую Академию в Риме, задачей которой являлось насаждение тех же идей в Италии и слежка за пенсионерами-французами в смысле контроля за их «добрым направлением». Искусство Лебрена и его школы более, чем какое-либо другое искусство Европы, заслужило данное ему последующими поколениями название «академического». Преемником Лебрена по управлению делами искусства в последние 20 лет жизни Людовика был его сотоварищ по школе Вуэ, Шер Миньяр (1610—1695). Более даровитый живописец, хотя и менее ловкий режиссер, он не обладал неистовой организаторской энергией Лебрена, но энергии художественной у него было еще больше. Он беспрестанно работал над гигантскими картинами и плафонами, притом не в одной масляной технике, но и в воскрешенной им фресковой, и над портретами, которые ему заказывали со всех концов света. Расписав огромный купол Val-de-Grace, где у него фигурирует до 200 человек, он в 85 лет принимается за купол Дворца инвалидов, расписать который помещала только смерть. Такая плодовитость и быстрота работы привели Миньяра к нескольким постоянно повторяющимся типам лиц, что особенно сказалось в бесчисленных мадоннах, писанных неизменно с жены художника, итальянки, и прозванных «миньярдами». Среди академиков, современников Лебрена и Миньяра, надо отметить нескольких членов семьи Куапель — Ноэля Куапеля (1626—1707) и его сына Антуана (1661—1722), в 20 лет получившего звание академика за пышно льстивую картину «Людовик XIV, водворив в Европе мир, отдыхает увенчанный славой», Ла Ира (Іа Hyre, 1608—1656), Себастиана Бурдона (1616—1671), Шарля де Лафосса (1636—1716), Жана Жувенэ (1644—1717), Сантерра (1650—1717), Клода Лефевра (1632—1675) и Франсуа де Труа (1645—1730). Многие из них писали для гобеленов, для которых больше других поработал де Труа, прославившийся особенно серией эпизодов из жизни Людовика XIV, заказанных художнику г-жей Монтеспан. Несколько в стороне от всей этой группы мастеров, вышедших из школы Вуэ и Лебрена, стоит Эсташ Лесюэр (1616—1655), один из ближайших сотрудников Вуэ по работе над его заказами, не только не усложнявший формул своего учителя, подобно Лебрену, но скорее стремившийся к их упрощению и приближению к природе и жизни. Его лучшее создание — серия из 22 картин, изображающих различные эпизоды из жизни св. Бруно, исполненная им для Шартрезского монастыря в 1645—48 гг. и находящаяся сейчас в Лувре, — являет черты, совершенно чуждые его помпезному времени, не имеющие ничего общего со всей этой великолепной ложью, позой и вычурой и предвосхищающие правдивость и художественную честность мастеров, пришедших значительно позднее. В стороне стоит и Жак Куртуа, прозванный Бургиньоном (1621—1676), плодовитый автор кавалерийских стычек, ловкач кисти, несравненный выдумщик, не всегда лживый, временами тонко чувствующий природу, главным образом Италии, в которой прожил всю жизнь. Еще более в стороне стоит блестящий рисовальщик и гравер Жак Калло (1592—1635), остроумный и наблюдательный. Особое место занимает и группа портретистов, соприкасающихся с дворцовой пышностью лишь постольку, поскольку они изображали людей дворцового круга. Надо заметить, что почти все художники, стоявшие на точке зрения искусства, как «возвышающего обмана», уже в силу того, что они были большими мастерами и обладали огромными знаниями, умели писать и портреты, которые часто оказывались их лучшими созданиями. Таковы портреты Версальской галереи Себастьяна Бурдона (генеральный прокурор Фуке), Миньяра (малолетняя герцогиня дю Мен, портрет дочери художника) и даже Лебрена (портрет Тюрена). Франция всегда славилась своими портретистами, и было естественно ожидать, что «великий век», как зовут французы свой XVII в., должен был родить и великих портретистов. И они появились в лице Риго и Ларжильера, хотя их деятельность только частью связана с ХVII в., главным же образом протекала в XVIII в. Оба они исходили от искусства Фландрии, от Рубенса и еще более от Ван-Дейка, но оба претворили заимствованные приемы в нечто новое, в высокой степени национальное, и были французами из французов. К этому времени во Франции постепенно совершался перелом, ознаменованный борьбой между сторонниками формы и приверженцами живописи, между «рисовальщиками» и «колористами». Вместо живописи сухой, бесцветной, все чаще появляются холсты, в которых заметно тяготение к сочной живописи, к цвету. Риго и Ларжильер всецело принадлежат к группе колористов. Гиацинт Риго (1659—1743) несколько суше, сдержаннее, деловитее, предметнее в своих портретах. Ларжильер (1656—1746) — шире, размашистее, сочнее и цветистее в живописи. Искусстве Риго идет только от Ван-Дейка, живопись Ларжильера озарена светом венецианцев. Характеристика Риго — тверже, ближе к натуре, характеристика Ларжильера — поверхностнее. Ни Риго, ни Ларжильер не прикрашивали своих заказчиков, но Риго был суровее в своем отрицании прикрас. Он говорил о своих моделях: «если я их делаю такими, какими они есть, они находят себя недостаточно красивыми; если я их прикрашу, они перестанут быть похожими». Позднее, в XVIII веке, появятся художники, которые умудрятся какими-то судьбами сохранять сходство светских женщин, немилосердно прикрашенных, но Риго суров и правдив даже тогда, когда пишет самого короля-солнце, да еще в глубокой старости. Оттого это один из самых впечатляющих портретов всей истории искусства — этот сверкающий луврский холст, на котором дряхлый, но все еще молодящийся король представлен среди моря пышных драпировок, в деланно важной позе, намеренно — быть может не без усмешки — подчеркнутой художником. Портрет Людовика ХIV послужил исходной точкой для бесчисленного множества портретов монархов и владетельных князей в Германии, Италии и других странах, желавших непременно оставить потомству свое изображение во вкусе Людовика. Из других его портретов особенно замечателен «Воссюэ» в епископской мантии, в Лувре. Риго проработал 62 года, исполняя в год в среднем около 35 портретов, разбросанных во всех галереях Европы. Образцом портретного стиля Ларжильера может служить его шедевр, луврский автопортрет с женой и дочерью, красивый холст, могущий спорить с лучшими произведениями Ван-Дейка и самых больших итальянцев. Из других портретистов, современников Риго и Ларжильера, сильнее других были Филипп де Шампень (1602—1674), фламандец по происхождению, но совершенный француз по духу, по праву адоптированный французским искусством, Леврак-Турньер (1668—1752) и Клод Лефевр (1632—1675).

Однако, величайшими художественными явлениями Франции XVII в. были не перечисленные выше академики и не их антиподы — живописцы и портретисты, а два художника, хотя и принимавшиеся долгое время за представителей академизма, но на самом деле стоявшие выше его и просто вне его, — Никола Пуссен (1594—1665) и Клод Желле, прозванный Лорреном по его родине Лотарингии (1600—1682). Искусство Пуссена — отраженное, выросшее не из жизни и природы непосредственно, а из искусства античного и картин ренессанса. Силой своего гения, постоянными наблюдениями, изучением природы и глубоким проникновением в ее чары и тайны, он оживил не им найденные формулы, выковав в горниле своего творчества из всех этих слагаемых совершенно самостоятельное, высоко индивидуальное, великое искусство, в течение двух, веков служившее источником вдохновения тысячи художников и целых художественных поколений. Пуссен — певец природы, но не одного внешнего ее лика, а ее главного, внутреннего смысла, ее души. Пуссен — первый художник, почувствовавший в природе «пана», таинственное и благостное начало, излучающееся из нее на человека, дающее ему жизнь и наполняющее его бодростью и радостью. Свою природу Пуссен населяет героями, заимствованными из библии, мифологии, истории. Он пишет «Четыре времени года» — серию знаменитых луврских картин, — трактуя «Весну», как рай земной, «Лето», как жатву с библейской Руфью, «Осень», как обетованную землю, с гигантской гроздью винограда, с трудом несомой людьми, «Зиму», как всемирный потоп. Впечатления величия и покоя природы он достигает при помощи изощренного ритма, которым проникнуты все композиции Пуссена и блестящим примером которого служит небольшая картина Лувра — «Эхо и Нарцисс», по музыкальности концепции и певучести линий превзойденная только великими мастерами итальянского Возрождения. После луврских картин Пуссена лучшими следует признать эрмитажные — «Полифем» и «Геркулес, победитель Какуса». Пуссен высоко ценился современниками: сам Людовик XIII собственноручным письмом звал его вернуться из Рима во Франции. Он приехал, чтобы вскоре навсегда покинуть Францию и вернуться в милый его античному сердцу вечный город. О его ученике и зяте Гаспаре Дюге (1613—1675) достаточно лишь сказать, что он был его подражателем. Клод Лоррен — тоже мечтатель о прекрасной природе, художник античных видений, но он шел не от прошлого искусства, а исключительно от природы, которую наблюдал и изучал неустанно, о чем свидетельствуют сотни его рисунков, сохранившихся, главным образом, в Англии. Рисунки эти частью являются эскизами к картинам, частью набросками, сделанными с картин, частью просто этюдами с натуры. Каким образом этот мальчик-пирожник, уже в раннем детстве мечтавший стать художником, попал к римскому художнику Агостино Тасси и как он додумался до того подхода к природе, который история живописи впервые видит именно в картинах Клода Лоррена и который чрезвычайно раздвинул рамки возможного до того в искусстве, — все это пока еще загадочно. Новое в живописи Клода Лоррена — его свет. Пейзажи его, подобно пуссеновским, также населены фигурами, так называемым «стафажем», заимствованным из мифологии и истории, но тогда как у Пуссена они играют весьма видную и важную, иногда решающую роль, у Клода им отведена второстепенная роль в пейзаже. Его подлинные герои — античные храмы, колоннады, портики, виадуки, мосты, но самый главный герой — солнце. Солнцу все принесено в жертву. Клод Лоррен первый художник, к живописи которого в известном смысле уже применимо французское выражение «еnvеlорре» — «окутывание» — впервые употребляемое французскими писателями при разборе картин Коро. За 200 лет до возникновения барбизонской школы французский мастер, почти самоучка, живет столь родственными ей художественными ощущениями. Его луврская картина «Вид на Саmро Vассіnо в Риме» прямо вызывает в памяти этюды Коро итальянского периода. Лучшие картины Клода Лоррена хранятся в Лувре: «Вид гавани при восходе солнца», «Вид гавани при заходе солнца», в Национальной галерее Лондона, в Эрмитаже, мадридском Прадо, дрезденском Цвингере. Несмотря на всю новизну и революционность этого искусства, оно было оценено современниками, доставило автору европейскую славу и породило сотни подражателей и даже подделывателей. Чтобы обеспечить себя от них, художник сделал рисунки со всех написанных им картин, которые собрал в специальном альбоме, названном им «Книга правды» — «Liber veritatis», попавшем позднее в Англию; 200 из них были гравированы Ирломом в 1777 г., 100 дальнейших — в 1819 г. им же. 42 картины Клод награвировал сам, мастерски передав иглой тающие в солнечном свете очертания предметов. Искусство Пуссена и Клода Лоррена — высшие точки, до которых дошла Франции в ХVII в. С этого времени, впервые после эпохи готики, она начинает влиять на другие страны, богатые художественной культурой.

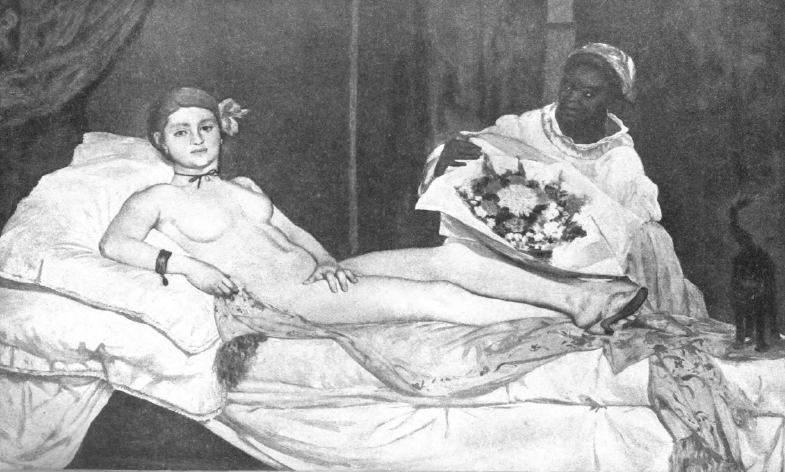

Когда умер Людовик XIV и началась реакция против его стиля, она, прежде всего, вылилась в веселых и шумливых декоративных разводах рисовальщиков-орнаментистов, среди которых больше других выделялся Клод Жилло (1673—1722). Кроме чисто декоративных вещей, он писал небольшие картины на сюжеты из жизни актеров и галантного общества, которые вставлялись в спинки диванов, в комоды, клавесины, крышки шкатулок. Все эти вещицы, быстро и ловко сделанные, бойко раскупались публикой, особенно любившей модных Пьеро, Коломбин и Арлекинов. Для выполнения все возраставших заказов он организовал обширную мастерскую, пригласив себе в помощь на правах «помастерьев» группу молодых художников, в числе которых был Антуан Ватто (1684—1721), составивший вскоре славу Франции. Даровитый юноша, приехавший из провинции, где он обучался у незначительного местного художника, сразу попал в круг новых идей, в обстановку невиданного оживления. Он целыми днями работает на хозяина, сразу оценившего его дарование, и пишет все, что заказывают хозяину, но вскоре расходится с ним и поступает к другому предпринимателю, талантливому декоратору Клоду Одрану (1658—1734), у которого продолжает развивать свой вкус. Так как Одран был хранителем Люксембургского дворца, то он пользуется случаем и усердно изучает хранившиеся здесь картины, интересуясь, главным образом, фламандцами и голландцами. Он сам пишет картинки во вкусе Тенирса, а вскоре находит свой собственный жанр — сцены из военной жизни. В них слышится уже новая нота, начинающая звучать особенно сильно после того, как он обратился от нидерландцев к итальянцам. Венецианцы его окончательно покоряют, и в результате нового увлечения появляется чудесная картина «Юпитер и Антиона» луврского музея, написанная под впечатлением Тициана, за которой следует «Обезоруженный Амур» музея Шантильи, явно навеянный Веронезом. Когда в 1717 г. Ватто представил в Академию картину «Отправление на Цитеру», художественный Париж понял, что во Франции стало одним подлинным мастером больше. Картины его учителя Жилло не пропали для него даром; как все гении — а он, несомненно, им был — Ватто брал у каждого то, что считал нужным и выгодным для своего искусства, но как неузнаваемо выросло «галантное общество» Ватто по сравнению с «галантностями» Жилло! Случайные забавные сценки превратились в грандиозную эпопею, полнее и лучше, чем что бы то ни было другое, отразившую эпоху. За этой картиной, одной из прекраснейших в мире, следовали десятки других, всегда значительных, до конца продуманных и, несмотря на кажущуюся легкость письма, нелегко дававшихся художнику. Ватто не был только забавником, веселым рассказчиком занятных анекдотов и эпизодов: сквозь видимое веселье в его вещах все чаще проглядывает скрытая тоска, к концу жизни окончательно овладевшая им под впечатлением мучительных приступов болезни. Еще большей новостью, чем сюжеты картин Ватто, была их живопись, — лучшая, какая была создана во Франции за всю ее историю до XVIII в. Таких изысканных цветовых отношений, такого сознательного искания гармоний еще не было, как не было и той особенной, одному Ватто свойственной манеры накладывания мазков, которая через 150 лет будет подхвачена импрессионистами. Из картин Ватто в Лувре прекрасен еще Пьерро («Gilles»), Дама, играющая на гитаре («Finette») и Итальянский комедиант; из картин вне Франции лучшие «Мирная любовь» (прежде в собственности германского императора, ныне в Берлинском музее), «Галантное общество» (Берлинский музей), «Любовь во французском театре» и «Любовь в итальянском театре» (там же), «Беседа на воздухе» (Дрезденский музей) и «Миццетин» (Эрмитаж). Одной из лучших картин Ватто, кроме перечисленных, должна быть признана вывеска, сделанная им за год до смерти для магазина его друга, картинного торговца Жерсена, которому история главным образом обязана сведениями о жизни и творчестве великого художника. Вывеска эта двусторонняя и изображает две сцены в картинной лавке, с собравшимся здесь светским обществом ценителей живописи. Вывеска была впоследствии распилена пополам и в виде двух картин попала в собрание германского императора, откуда перешла в Берлинский музей. Успех, выпавший на долю Ватто, породил множество подражателей, среди которых двое должны быть все же отмечены, — Лайкре и Патер. Лайкре (1690—1743), работавший вместе с Ватто в мастерской Жилло и многому научившийся у своего старшего сотоварища, несмотря на всю подражательность, имеет свое собственное лицо, как имеет его и Патер (1695—1736), прямой ученик Ватто.