Русское искусство II. Русская живопись, скульптура и графика XVIII, XIX и начала XX в

Русское искусство II. Русская живопись, скульптура и графика XVIII, XIX и начала XX в.

А) XVIII век. Рубеж между древним и новым русским искусством обозначен петровским временем. Начало XVIII в. принесло и утвердило замену древнерусской художественной традиции новым обликом русское искусство, взятым «с манеру» европейского и соответствовавшим тем изменениям русской жизни, какие происходили в первую треть столетия. Наиболее легко и заметно поддавались этим новшествам верхние формы материальной культуры, и искусство, прежде всего, ибо они были связаны либо непосредственно с парадным представительством, с придворным обиходом, с дворцово-строительными затеями самого Петра, либо с обликом и бытом его ближайшего окружения. Спускаясь же в 1700—1730 гг. из придворных сфер в широкие общественные слои и в народные массы, можно было наблюдать доживание устоявшихся, исконных художественных форм в том виде, в каком их передало по наследству древнерусское искусство на своем последнем этапе. И тут было именно доживание: к петровской поре тяжба старины и новизны была уже решена; огосударствление церкви обрекло древнюю иконопись на изгнание из широкой народной жизни и на уход вместе с ревнителями старого благочестия в скиты, в леса, в подполье; развитие иконописи здесь оборвалось: были только древние памятники, почитаемые, охраняемые, скрываемые, но не было искусства, которое продолжало бы жить и развиваться. Новая же церковная живопись была подчинена новой церковной архитектуре, а так как последняя осуществлялась перенесением западного церковного барокко на русскую почву, то и иконы стали просто картинами на религиозные темы, подобно тому, как объемные украшения стали церковными рельефами и статуями. Таким образом, исконным и независимым оставалось лишь собственно народное искусство, точнее — крестьянское искусство, имевшее почти исключительно прикладной характер; формально — мало подвижное, материально — нестойкое (деревянная резьба), еще чаще — просто хрупкое (вышивка, набойка, глина, лубок), оно плохо сохранилось и слабо изучено. Искаженнее всего оно выразилось в так называемом «крепостном искусстве», выполнявшем барские заказы на имитацию импортных художественных мод руками, навыками и пониманием крестьянских, усадебных, доморощенных мастеров. Это искусство крепостных сохранилось еще меньше, чем чисто народное творчество. Наиболее устойчивым оказалось влияние «парсуны», которое продолжалось еще целое полстолетие, до 1760-х гг., до Екатерины II, и сказалось не только на русских мастерах первой половины XVIII века, но и подчинило себе в известной мере даже художников-иностранцев, работавших в России.

В петровское время положение искусства было своеобразным: с одной стороны, шел разрыв с древнерусской художественной традицией; с другой — этот разрыв даже отдаленно не вызывал того сопротивления, какое шло в других областях принудительно меняемого уклада. Так было потому, что при Петре искусство было второстепенной подробностью общегосударственного строительства. Заимствования западной культуры шли не огулом, не вообще, а бралось то, что было по российской нужде и мерке. Петровское направление, в основной своей линии, было усвоением голландского варианта европейского барокко. Это обусловливалось первенствованием архитектурных потребностей строящегося Петербурга. Отклонение от голландской линии допускалось там, где нужды русского придворного уклада требовали равнения на первейшие дворы Европы: так обстояло дело с портретным искусством, с батально-апофеозной живописью и т. п. Здесь и сам Петр портретировался за границей у разных модных мастеров и посылаемым за границу «пенсионерам» давал больше простору, где и у кого учиться. Зато в отечественной, внутренней практике искусство было поставлено в условия, очень далекие от его положения в европейской культуре начала XVIII века; оно являлось частью ремесел и технических знаний, их подробностью. Петр, со своим ренессансным представлением о «добром мастере», требовал от приглашаемых на русскую службу европейских художников заключения универсальных контрактов на все виды художеств, иногда еще с прибавкой инженерии; естественно, что самым высоким типом импортируемых художников были архитекторы, объединявшие художественные и технические знания; наоборот, приезжие живописцы, которым начало XVIII века в европейском искусстве дало наибольшую специализацию, стояли на невысоком уровне. Что предстояло иноземным художникам делать в Петербурге и какой облик практически принимал ренессансный универсализм в петровских условиях 1710-х годов, это показывают работы Таннауера, Каравака и Гзеллей; они должны были писать все, от портретов высоких особ до изображения «курьезных» предметов кунсткамеры или зверинца, затем — вести малярно-покрасочные работы в дворцах и церквах, чинить и поновлять ветхие полотна и росписи, изготовлять декорации для торжеств и спектаклей. Это приводило к тому, что и обучение русской молодежи искусству в 1710—20-х годах носило художественно-ремесленный характер. Выработка многостороннего мастера на деле решалась лишь в виде выпуска ремесленников малярного, лепного, гравировального дела из специальных классов при Оружейной палате, при Петербургской типографии, при Канцелярии строений и т. п. В живописи основная часть учащихся была собрана в 1715—1720-х годах в двух «школах» приезжих французов, — у лионца Ф. Пиллемена (в России с 1717 г. по 1723 г.) и у марсельца Л. Каравака (см.; в России с 1716 г. по 1754 г.); а в начале 1720-х. гг. к ним присоединилась еще третья группа, обучавшаяся у немцев, супругов Гзелль. Наконец, в гравюре при Петре I сложилась не только иностранная школа в лице голландца А. Шхонебека (1661—1705; в России с 1698 г.) и его пасынка, француза П. Пикара (1670—1737; в России с 1702 г.), но и своя, отечественная, в лице И. Адольского-большого (умер в 1730 г.), А. Зубова (ум. в 1741 г.) и И. Зубова (умер после 1744 г.), не крупных, но добросовестных мастеров, мало чем уступавших в технике приезжим иноземцам (см. XVI, 363/64, прил., 7).

В той мере, в какой оставалась потребность в художниках высшего класса, задача решалась посылкой немногих; избранных юношей за границу. Творчество этих первых «пенсионеров» представляло собой высшую точку русского искусства петровской поры, — точнее, первого тридцатилетия XVIII в., поскольку они вернулись лишь в двадцатых годах и развернули работу собственно уже в послепетровское время. Преимущественно это были живописцы. А. Матвеев совершенствовался в Голландии и обучался разом «портретной» и «исторической» живописи; М. Захаров учился исторической живописи в Италии; братья И. и Р. Никитины были портретистами, и им позволено было работать даже в двух странах, в Италии и во Франции. Эти петровские «пенсионеры» оказались не только равны приезжим иноземным живописцам (Таннауер, Каравак, Гзелли), но частично даже выше их, причем особенно надо отметить, что часть «пенсионеров» сознательно выдвигала национальный склад своего искусства, русские народные художественные черты в их новом облике, в противовес обезличенному подражательству Западу. К сожалению, достоверных работ А. Матвеева (1701—1739; см.) сохранилось очень мало («Аллегория живописи», 1725; «Автопортрет с женой», 1729); они говорят о совершенно объевропеившемся, но неподвижном в своей условной элегантности даровании. Еще более скудно наследие Романа Никитина (1689—1753), сочетавшего европеизм с «парсунными» пережитками («Васса Строганова»); совсем нет произведений М. Захарова; наоборот, произведений Ивана Никитина достаточно, чтобы отразить совершенный им путь. Его творчество составляет важнейшее событие русского искусства всей первой половины XVIII в. Иван Никитин (1688—1741), который был много старше Матвеева и пришел в искусство типическим петровским выдвиженцем, попробовавшим кисти у Таннауера, побывавшим певчим в хоре и учителем «цыфири в артилерной школе», поторопился вернуться из-за границы и не взял там всего, что мог взять. То новое, что он принес в русский портрет, выявилось не сразу; вначале он должен был отвечать ожиданиям и требованиям русских «талантов» 1720-х годов и выказывать модное жеманство «с манеру французского»; таков, прежде всего, его «Портрет барона С. Строганова» (1726), а также более сдержанные и более изысканные портреты цесаревны Елисаветы и «Придворной дамы»; зато в круглом холсте «Портрет Петра I» (1721) есть никитинское своеобразие: условно-декоративную, играющую привычным набором светотеневых эффектов манеру здесь оттесняет прямой, зоркий взгляд художника на модель, реалистичность изображения, отчетливая характеристика человека. Разрастание реалистических начал, суровая правда сквозь костюмный маскарад (таковы портреты А. Ушакова, Г. Чернышева и, особенно, превосходный портрет Г. Головкина) составляют основу никитинского портретизма, а переход от высочайших и вельможных особ к изображениям более простых и близких людей ознаменовывается даже появлением своеобразных, народно-русских черт. Зрелая пора творчества И. Никитина простотой композиции, сдержанностью живописи связывается с русской «парсуной» XVII в., но без ее скованности и ремесленничества, а прямизной характеристик — с портретами Антропова 1750-х гг., но без их однообразия. Лучшим же выражением такой народной реалистичности изображения является никитинский «Напольный гетман», замечательная вещь, первый «интимный портрет» — человек, изображенный запросто, близко и верно, — подлинная веха в истории русского искусства. Наличие народных тенденций в искусстве обоих Никитиных (прогрессивное, реалистическое — у Ивана Никитина, реакционное, парсунное — у Романа Никитина) есть явление большой принципиальной важности, ибо свидетельствует о программности взятого Никитиными направления. Это отражало их общественно-политические позиции в послепетровские годы: братья были в кружке московских оппозиционеров 1725—1730 гг., где передовые идеи были причудливо смешаны с реакционными, поскольку европеизм Петра при его ближайших преемниках действовал одними теневыми следствиями.

1730-е годы — самая глухая и неплодотворная пора в развитии русского искусства XVIII в. — прямой результат распада петровской: системы, династической чехарды, произвола временщиков, общего культурного застоя. Все творчество русских художников, в сущности, сводится к работам одного А. Матвеева, получившего как раз с 1731 г. звание «мастера» при Канцелярии от строений и усиленно работавшего «на казну», но преимущественно в прикладной живописи; однако сделанное им в эту пору не сохранилось. В иностранной же группе художников в 1730—40-х гг. был лишь один подлинно большой мастер — скульптор Растрелли-отец (см.; в России с 1716 г.), составивший эпоху; надо еще упомянуть более скромного, но опытного гравера Х. А. Бортмана (1680—1760; см. XI, 303/04, и XVI, 363/64, прил., 7).

Начальную елисаветинскую пору характеризуют несколько заезжих иностранцев. Лучшим из них был Г. Гроот-старший (1716—1749; см.), типический представитель немецкого портретного рококо, наиболее удачливый тогда, когда сосредоточивал усилия на нарядном костюме своих моделей; такова «серебристая» гр. Шереметева, нарядный конный портрет императрицы Елисаветы с арапченком и т. п. Наиболее чистого проявления это импортное рококо достигло, как обычно, в декоративно-прикладных жанрах — у скульптора-орнаменталиста Луи Роллана (1711—1791; в России — с 1746 г.), давшего ряд отличных композиций декоративного ваяния (вазы с цветами и др.), и у перспективистов-декораторов, прежде всего — Дж. Валериани (в России с 1742 г., умер в 1761; см. VII, 503), превосходного мастера итальянского барокко, и затем, у А. Перезинотти (1708—1778; в России с 1742 г.), художественно мало значительного в своих условно декоративных «руинах», но важного в качестве педагога, обучавшего своих русских учеников искусству пейзажа.

На всю эту иноземную группу живописцев в 1740—50 гг. приходится один русский — Иван Вишняков (1699 — после 1762), но его наследие более чем скудно; сохранилось лишь четыре-пять бесспорных его работ. Наиболее удачны у него оба портрета детей Фермор (1745), подлинное «русское рококо», смесь изысканности и примитивности, живости и «парсунности». Такое же особое положение в эти годы было в области русской гравюры у вортмановского выученика Ив. Соколова (1717—1757; см. XL, 37), но с тем различием, что он был гравером общеевропейского уровня в портретах и петербургских видах; но он был совсем уж одинок.

Иной и по тенденциям и по художникам была другая половина елисаветинской поры (1750—1760 гг.), ставшая переломной в русской культуре вообще и в русском искусстве в частности. Уже учреждение, спустя два года после открытия Московского университета (1755), специальной Академии Художеств (1757) говорит о новых тенденциях, а направление академической работы и состав ее руководителей свидетельствует о приходе с Запада новых идей и новых форм. К 1750-м годам елисаветинское искусство жило сложной, непохожей на прежнюю, жизнью; во-первых, важно расширение его границ: они уже охватывают все художественные жанры, хотя иногда еще и ученически; к крепко и давно освоенному портретному жанру (в живописи, скульптуре, гравюре) присоединились попытки полносторонне охватить «исторический» жанр (батальный, мифологический, религиозный и т. д.), затем — перспективно-пейзажный (в живописи и гравюре), наконец — театрально-декоративный. Через три года после учреждения Академии, в 1760 г., возобновляется заграничное пенсионерство, по петровскому примеру, но применительно к опыту французской Академии, отправлявшей в Рим на доучивание своих лауреатов. Наконец, еще важнее было существо взятого Академией нового направления русского искусства в 1750—1760 гг. впервые стало многостильным и узнало соревнование различных течений. Это соответствовало новым особенностям его общественной базы. Учреждение Академии Художеств, со многими десятками молодых учеников, заложило фундамент массовой художественной профессионализации и далеко идущей демократизации ученического состава, поскольку обучающиеся были сплошь из мелкого люда, детьми ремесленников, низших служащих, солдат и т. п. Но и в господствующем классе вкус к искусству уже принимал все более широкие очертания, постепенно входя в обиход дворянских семей. Именно в 1750-х годах преподаватель Академии Наук Э. Гриммель с успехом открывает своего рода общедоступные курсы рисунка с гипсов и с натуры, а Де-Вельи обучает тому же публику и приватных учеников по договоренности с Московским университетом. В самом искусстве выявляют себя в 1750—1760-х гг. три слоя: во-первых, основная официальная линия государственного созидания и государственного преподавания искусства — это линия Академии Художеств; во-вторых, интимно-дворцовое искусство, отвечающее личным вкусам и заказам императрицы и высшей знати; оба эти слоя — западнические, опирающиеся на новые приезжие группы иностранных художников; наконец, третий слой, который можно назвать собственно русским, — это искусство русских мастеров, преломивших сквозь национальную призму западные уроки и являющихся по существу единственно законными представителями русского искусства поздне-елисаветинской поры. Линия Академии Художеств, или «шуваловская», по имени ее главного вдохновителя и проводника И. И. Шувалова, выполняла в России ту же роль, что и на Западе, давая художественную идеализацию начинаниям и делам государственной власти; приход в Россию академического классицизма как стиля и первенствование «исторической живописи» как жанра над портретом и другими разновидностями как раз сопутствуют елисаветинским 1750-м годам, когда Россия приняла победное участие в Семилетней войне и когда во внутренней политике дворянско-помещичий класс получал одну за другой гарантии своего первенствования в государственной жизни страны. С прибытием в Петербург Н. Жилле (1709—1791; см.), Де-Вельи (приехал в 1754 г. или 1759 г.), Ле-Лоррена (1715—1759), Л. Лагрене-старшего (1724—1805; см.) появился стиль академического классицизма, представленный своим французским вариантом и осуществленный типическими, хоть и не первоклассными мастерами. Академия Художеств была передана Шуваловым в их руки. Н. Жилле, пробывший в России с 1757 по 1777 гг., все эти двадцать лет руководил скульптурным классом Академии, подготовив блистательную плеяду екатерининских скульпторов — Прокофьева, Шубина, Козловского, Ф. Щедрина, — и именно это, а не собственное творчество, было его главной заслугой. Живописными классами Академии руководили, сменяя друг друга, Ле-Лоррен, Де-Вельи и Лагрене-старший. Но рядом с неоклассикой была и другая партия, культивировавшая другое искусство: сама стареющая Елисавета оставалась верна вкусам своей молодости, а с императрицей — и ее интимное окружение; не препятствуя гегемонии академического классицизма в государственном преподавании и официально парадных функциях искусства, Елисавета и в конце 1750-х гг. привлекала к себе на работу художников отживающего рококо: в 1756 г. приехал: итальянец Пьетро Ротари, и в этом же: году, по специальной просьбе, был на время отпущен в Петербург из Парижа, для писания царицына портрета, француз Луи Токке. П. Ротари (1707—1762; см. XXXVI, ч. 6, 249/50) может быть назван воплощением общедоступной легкости и нарядности портретного рококо. Такую же внеакадемическую борозду в русском искусстве провел блестящий и вместе с тем много более жизненный Л. Токке (1666—1772; см. XLI, ч. 8, 267/68), за короткие восемнадцать месяцев пребывания в Петербурге (1756—1758) произведший на русскую художественную молодежь впечатление, долго спорившее с влиянием портретизма Академии Художеств. Третьим французским художником того же поздне-елисаветинского рококо, но художником, работавшим уже не в портретном, а в «бытовом» жанре, был Ж. Б. Лепренс (1734—1781; см. XXVII, 50/51), основную часть своего пятилетнего пребывания в России (1758—1763) посвятивший изображению русского быта; он был тут пионером и исколесил Россию вдоль и поперек. Правда, в его зарисовках русская действительность переработана применительно к манерной грациозности рококо. У Лепренса в лучшем случае от быта остается чисто внешняя, костюмерная и обрядовая сторона, как в известном лепренсовском холсте «Русские крестины» (1765) или в его нескольких иллюстрациях к книге Chappe d’Auteroche «Путешествие по Сибири». Тем не менее, русская серия Лепренса была историческим этапом, предвестием будущего пробуждения внимания художников к русской народной жизни. Наконец, в области гравюры к группе французских мастеров позднеелисаветинского рококо надо в значительной мере причислить, несмотря на его немецкое происхождение, знаменитого гравера-портретиста Г. Ф. Шмидта (1712—1775; см. L, 307/08).

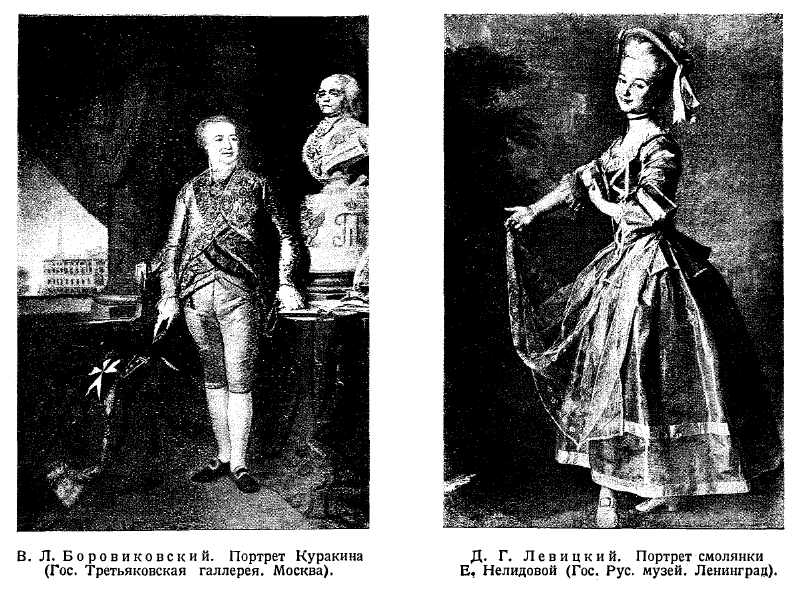

В. Л. Боровиковский. Портрет Куракина (Государственная Третьяковская галерея. Москва).

Д. Г. Левицкий. Портрет смолянки Е. Нелидовой (Государственный Русский музей. Ленинград).

Русская группа живописцев 1750—1760-х годов — это мастера с культурной преемственностью и национальной печатью, подлинные звенья в общей цепи русского искусства Прежде всего таков А. П. Антропов (1716—1795; см.), солдатский сын по происхождению, универсальный живописец по выучке и портретист по при званию. Он проделал на себе вкратце всю эволюцию аннинской и ранне-елисаветинской живописи, но проявил подлинную силу и остался в русском искусстве только как портретист. В тех его портретах, которые не имеют придворно-официального назначения, жизненная зоркость и правдивость изображения намного превышают условности портретного этикета рококо и остатки старинной «парсунности» и делают Антропова центральным событием русской живописи 1750—1760-х годов; антроповские изображения Бутурлиной (1763), Румянцевой (1764) и, в особенности, более ранний, замечательный портрет Измайловой (1754) можно назвать канонами подлинного русского портрета середины XVIII в. Антагонистом Антропова являлся И. П. Аргунов (1727—1802; см.), крепостной, один из художественной плеяды шереметевских Аргуновых. Он удачно делал свои портретные композиции в духе прибывающих к нам из-за рубежа руководящих мастеров, являясь одним из наиболее типических примеров русского усвоения западных шаблонов портретизма середины и конца XVIII в. («Умирающая Клеопатра», 1750; «Лобановы-Ростовские», 1750—54; «Ветошникова», 1786—1787; «Портрет скульптора Ф. Шубина и его жены»), Аргунову отдана была в обучение целая группа учеников, «спавших с голоса» певчих, менявших профессию: Лосенко, Головачевский, Саблуков; у него же учились собственный его сын Н. Аргунов (см.) и молодой Рокотов.

Вторая половина XVIII века — это расцвет русского искусства. Все «три знатнейших художества», по тогдашней терминологии, выдвинули в екатерининскую пору больших людей, равноценных своим западным современникам и решающих, для образования зрелого национального облика нового русского искусства; таковы в архитектуре — Баженов, Казаков, в живописи — Рокотов, Левицкий, Боровиковский, в скульптуре — Шубин, Козловский, Мартос. Шестидесятые-девяностые годы дают и еще одно доказательство наступившей художественной зрелости: «изгнание иноземцев», вытеснение их с руководящей роли в русской художественной культуре; впервые иностранные мастера перестают первенствовать и в педагогическом отношении — русские художники отныне сами ведут воспитание молодежи, профессорствуют почти во всех классах Академии Художеств и делают это с полным правом, ибо они не уступают лучшим из западных сверстников.

В искусстве екатерининского времени намечается наличие нескольких периодов, соответствующих социально-историческим вехам екатерининского времени: первый период — 1762—1774 гг., от свержения Петра III до ликвидации крестьянской войны; второй — 1774—1791 гг., годы расцвета дворянско-крепостнической империи, от одоления Пугачева до разрыва с революционной французской республикой; третий период — 1791—1801 годы, от разрыва с Францией до убийства Павла, поскольку павловское четырехлетие в искусстве, так же как в общественной жизни, составляет лишь деталь екатерининского заката.

1760—1770-е годы — пора наибольшего заигрывания Екатерины со свободомыслием и европеизмом; и в искусстве это — пора наиболее ощутительного западного воздействия. Энциклопедисты были в эту пору советчиками и руководителями русских вкусов не только в идейно-писательской, но и в художественно-изобразительной области; советы Дидро или Гримма выслушивались и выполнялись тут тем готовнее, что это выглядело почетной компенсацией за уклонение от их рекомендаций в делах государственного порядка. Французское направление художественных мероприятий 1760—1770-х годов надо подчеркнуть тем отчетливее, что в нашей искусствоведческой историографии установилось положение, что при Екатерине французы были вытеснены немцами, скандинавами и пр. Этому противоречат факты и документы. Французское влияние шло через несколько каналов. Во-первых, с самого начала царствования, в течение двух десятилетий, шли обширные закупки французского прикладного искусства, обновлявшие и увеличивавшие елисаветинское наследство в дворцовой обстановке и придворном обиходе; закупалась и импортировалась французская мебель, парижские ювелирные изделия, лионские ткани, севрский фарфор, многократно приобретались гобелены; обширные закупки сделал и Павел во время своего великокняжеского путешествия за границей в 1782 г., а во след царице и наследнику, с верноподданным усердием и тщеславной расточительностью, ввозила в свои дворцы и поместья изделия французской художественной промышленности и екатерининская знать; именно в екатерининскую пору создались в России основные и огромные запасы французских художественных изделий, накупленных Шуваловыми, Голицыными, Юсуповыми, Строгановыми, Демидовыми, Куракиными и т. д. Вторым каналом были закупки во Франции целых коллекций «высокого искусства» — живописи, скульптуры, рисунков, гравюр (знаменитая коллекция Кроза, часть собрания Шуазель и пр.), а равно покупки произведений здравствовавших художников (М. Ван-Лоо, Греза, Г. Робера, Ж. Верне, Гудона и др.). Третьим каналом французского влияния в 1760—1770-х гг. были иностранные мастера, приехавшие работать в Россию; собственно, национальный состав их пестр, это вовсе не одни французы, есть и датчане, итальянцы, немцы, но и по численности и, особенно, по удельному весу первое место принадлежало французам; датчане представлены В. Эриксеном (1722—1782; см.), итальянцы — С. Торелли (1712—1784; см.)и Ф. Фонтебассо (1709—1769), немцы, — в сущности, одним К. Христинеком; французы же занимали все десятилетие монопольное положение в скульптуре и гравюре, а в конце десятилетия никому не уступали и в живописи; тут были портретисты: Н. Б. Делапьер (1730 — после 1789), Ж. Л. Вуаль (1744 — после 1802; см.), П. Фальконе-младший и др.

В скульптуре и в гравюре французы являлись в точном смысле слова монополистами, тем более что в скульптуре была такая подавляющая величина, как Фальконе-старший, да еще в сопровождении превосходной ученицы, юной Марии Колло. Этьенн Фальконе (1716— 1791; см.), вызванный по рекомендации Дидро, был лучшим подарком «энциклопедиста» искусству екатерининской России. Основным делом Фальконе было осуществление знаменитого памятника Петру I (1765—1770), одного из величайших произведений мировой мемориальной скульптуры, так крепко вросшего в русскую культуру, что нам надо делать усилие, чтобы считать его созданием французского искусства; и в самом деле, в общем, изнеженно-грациозном творчестве Фальконе «Медный всадник» — грандиозное исключение, своего рода итог скрещения, второго после Растрелли, русских и иноземных тенденций в скульптуре. В петровском монументе, создав общую величественную композицию, Фальконе отступил перед головой Петра и передал создание ее своей семнадцатилетней ученице Марии Колло (1748—1821; см. XXIII,184), более мужественной в ваянии, чем ее учитель: грозная голова Петра родственна ее сдержанным, уже слегка обобщенным бюстам, предвещающим наступление неоклассицизма в ваянии (изваяния великого князя Павла, его первой жены, графини Орловой, А. Соколовой и др.). Лишь ее бюст самого Э. Фальконе (1768) выходит из этого ряда мягкостью лепки и жизнерадостностью выражения, непосредственно передающей облик скульптора. Французская монополия в гравюре не дала таких результатов; ни краткие наезды Луи Бонне (1734—1793) и Б. Генрикеза (1732—1806), ни длительное пребывание А. Радига (1721—1809; в России с 1764 г.) не оставили большого художественного следа. Первенство оказалось у молодого русского мастера, ученика Шмидта, недолговечного, но блестящего Евграфа Чемесова (1737—1765; см.), который за короткий срок своей работы создал русскому резцу главенствующее место в отечественной гравюре [портреты императрицы Елизаветы (с Токке, 1761), графа Миниха (1764), особенно — виртуозное изящество портрета И. Орлова (1765), и др.]. Чемесов — наиболее чистое проявление французского рококо в русской гравюре, целиком обращенное лицом назад, к елисаветинской середине столетия; это — мастер, в сущности, запоздавший родиться. Наконец, при Екатерине сохранена была и елисаветинско-шуваловская традиция посылки молодых художников за границу; исходным местом пенсионерского обучения по-прежнему оставался Париж, откуда затем пенсионеры для доучивания направлялись в Рим. Поскольку, однако, Екатерина выставляла себя ревнительницей национального государства и покровительницей национальной культуры, государственное управление искусством русифицировалось; это проявилось в двух основных областях государственного воздействия: в предоставлении заказов русским художникам и, особенно, в назначении русского преподавательского персонала в Академию Художеств; с 1770-х гг. иностранцы в составе Академии появляются вообще в виде исключение, на пустующих почему-либо местах. Более того, с тех же 1760-х гг. устанавливается положение, что все приезжающие иностранные художники, прежде принятия их на русскую службу, должны получить аттестацию петербургской Академии Художеств. Далее — в академических классных и выпускных заданиях рядом с традиционными, общеевропейскими темами мифологической классики впервые появляются сюжеты на русско-патриотические темы, на события отечественной истории; сначала это — одиночные пробы, но с 1770-х годов это — устойчивые, ежегодные темы из «российской истории»: «Владимир и Рогнеда», «Ранение Изяслава Мстиславича», «Возвращение Святослава в Киев» и т. д. Однако русские темы вводятся лишь в высокое искусство «исторической живописи» и «исторической скульптуры», — ни русский пейзаж, ни русский быт еще не получают для себя места. Ряд организационно-практических мероприятий предпринимается и для увеличения веса изобразительных искусств в общественном обиходе: во-первых, с 1764 г. образовывается самодовлеющая общегосударственная «Академия трех знатнейших художеств» (живописи, скульптуры, архитектуры); во-вторых, для привлечения общественного внимания к искусству начиная с 1763 г. проводятся публичные акты в Академии, выставки ученических работ и аукционы их, а в 1770 г. устраивается первая выставка работ зрелых мастеров; в-третьих, внутренняя программа академического обучения предусматривает большое разнообразие специальностей; 1760—70-х гг. ведется преподавание: живописи исторической, живописи портретной, живописи ландшафтной, живописи батальной, живописи домашних упражнений (т. е. бытовой), живописи цветов и фруктов, живописи зверей и птиц; скульптуры статуйной, скульптуры орнаментной, скульптуры медальерной; гравирования исторического, гравирования портретного, гравирования пейзажного и т. д. Наконец, в отношении привлечения учащихся регламент раскрывал академические двери «всякого звания российским подданным» с одной капитальной оговоркой: «кроме крепостных людей, не имеющих от господ своих вечного увольнения».

Основная масса выучеников екатерининской Академии оставалась той же, какой была в елисаветинскую пору, — дети мелкого ремесленного, мастерового, служилого люда всяческих видов и профессий; но в сравнении с елисаветинским составом численность и разнообразие их возросли в огромной степени: не только рядовые и мало заметные художники 1760—1790-х годов, но и все главные, решающие имена русского искусства второй половины XVIII в. связаны с этим слоем. Таковы живописцы: Андрей Иванов — подкидыш, из воспитательного дома, С. Щукин — такой же подкидыш, И. Акимов — сын наборщика, Ф. Алексеев — сын сторожа, С. Щедрин — сын солдата, и т. д.; скульпторы: Прокофьев — сын закройщика, Гордеев — сын скотника, Демут-Малиновский — сын резчика, Федор Щедрин — сын солдата, Козловский — сын корабельного мастера, и т. д.; прибавим к этому нескольких выходцев из мелкого духовенства и купечества: Левицкого — сына священника, Лосенко — сына подрядчика, Угрюмова — сына торговца; далее — крепостных: потемкинского М. Шибанова, голицынского П. И. Соколова, шереметевского Н. Аргунова, дьяконовского Кипренского, морковского Тропинина, строгановского Воронихина, и т. д., — и станет ясно, какой в полном смысле слова низовой слой создавал в течение целого полувека основные ценности и капитальный облик нового русского искусства, заполняя не только екатерининско-павловское время, но и всю первую половину александровской поры. Такого положения не будет в истории русского искусства ни разу. Это значит, что огромный и не повторившийся в течение целого столетия расцвет художественного творчества во второй половине XVIII в. должен быть отнесен за счет запаса огромных народных сил, прорвавшихся в русское искусство.

Основная группа этих художников созрела и вышла на арену лишь в 1770-х гг.; первое десятилетие нового царствования оставалось еще бедным и силами и уровнем. Наиболее резко это сказалось в области скульптуры и гравюры: 60-е годы у екатерининских ваятелей и граверов проходят в учении, петербургском и зарубежном. Немногим богаче живопись. Лишь два художника, сыгравшие позднее значительную роль, выступают в эту пору: Лосенко и Рокотов. А. П. Лосенке (1737—1773; см.) полностью прошел школу французского неоклассицизма, сначала в Петербургской академии, затем за границей,: сам стал первым русским неоклассиком, был превосходным рисовальщиком и неплохим живописцем, но не переработал западных стандартов «исторической живописи» на русский лад. Те же свойства сказались и в учениках Лосенко. В противоположность Лосенко Ф. С. Рокотов (1730-е — 1810; см.) не прошел ни через заграничное пенсионерство, ни через академический классицизм; он в значительной мере самоучка по технике и немодный художник по стилю. Он не сравним ни с кем из сверстников, это — огромный мастер, один из наиболее значительных русских живописцев вообще и нашего XVIII века — в особенности. Он начал копиистом и подражателем в императорских и вельможных портретах конца 1750-х годов, достиг расцвета в 1770—1780-е гг. и медленно ослабевал, с отдельными прекрасными вспышками дарования, в 1790-х годах. По воспитанию и по первой художественной возмужалости он — позднеелисаветинский художник и сохранил эту основную черту на всю жизнь: есть, в прикрытой форме, эстетика позднего рококо во всех его портретах и, чем они совершеннее, тем отчетливее она сказывается. Рокотов — «гедонист» и художник для «избранного круга». Нужен был глаз разборчивого знатока, ценителя оттенков, чтобы отдавать должное тонкостям рокотовской палитры, особенно в портретах 1770-х годов («Воронцовы», «Римский-Корсаков», «Вырубов», «Самарина», «Обрезковы», несколько «Неизвестных», «Орлова» и т. д.). В отличие от Рокотова тридцатипятилетний Д. Г. Левицкий (1735—1822; см.) стал сразу же, как только выступил на исходе 1760-х гг., общим любимцем. Он цельнее, жизненнее и стремительнее Рокотова. Он с самого начала не задерживался на подражательстве и не преувеличивал своей самобытности: он говорил общепринятым живописным языком своего времени; его своеобразие создавалось чисто внутренним напором таланта, а не тягой к внешней необычайности палитры и приемов. Выступив самостоятельно в 1769 году портретом архиепископа Кокоринова, изумительно зрелым и свободным, превосходно уравновешенным в составных частях, — в традиционности композиции и в свежести живописи, в естественности характеристики и в условности позы, — во всем том, что и в дальнейшем составит своеобразие его портретного мастерства, Левицкий продолжил это в блестящем ряде портретов 1769—1772 гг. и завершил свой дебют в 1773—76 гг. «Смолянками». Нет сомнения, что ничего более значительного Левицкий не создал; в «Смолянках» есть какой-то взрыв молодых сил блестящего дарования; даже в портретной живописи всеевропейского XVIII века немного произведений в состоянии поспорить с непринужденной монументальностью, живописным блеском, естественной выразительностью и жизненным разнообразием «Смолянок»; в русском же портрете это было вообще небывалым явлением после традиционно-помпезных, принудительно-церемонных царских изображений.

«Смолянки» по времени возникновения располагаются на самом переходе от первого екатерининского периода во второй; они написаны в период страшного потрясения государства крестьянской войной 1773—1774 гг. во внутренних делах и раздела Польши (1773) и одоления Турции (1774) — во внешних; победами тут и там екатерининский строй был упрочен, наступил период самого большого блеска помещичьей империи с казовой стороны и самого хищнического, крепостного истощения дарового народного труда. Именно теперь екатерининскому искусству сугубо пришлось выполнять свою роль украшателя государственного фасада, глашатая всеклассового довольства, восхвалителя правительственной мудрости. Все екатерининское искусство — парадно-представительное. Попытки противопоставления были, по-видимому, сделаны в период Пугачевской войны и шли снизу: портрет Пугачева, писанный поверх казенного изображения Екатерины II (Исторический музей), является редчайшим остатком довольно значительной, вероятно, серии живописных холстов, лубочных листов, может быть деревянных гравюр, которые неизбежно должны были взамен официальных екатерининских портретов распространяться в крестьянских массах, в городских низах как средство агитации и вывешиваться после побед Пугачева во взятых городах и селениях; художниками, судя по уцелевшему портрету Пугачева, являлись крепостные мастера, освобожденные крестьянскими победами 1773 года; в районе восстания, в поволжских поместьях и городах, их было достаточно. Разгром движения должен был привести к систематическому уничтожению крамольного искусства; портрет в Историческом музее — единичный обломок среди огромной по численности и разнообразной по качеству репрезентативной портретописи высшего русского общества 1770—1790-х годов.

Парадная портретопись, в самом деле, — главенствующий жанр екатерининского искусства. «Исторический жанр», официально первенствовавший в табели о рангах всех европейских академий искусств, выходил из русского XVIII века, уже вырождаясь, хотя таки не знал поры расцвета. Ни И. А. Акимов (1754—1814; см.), ни В. Родчев (1768—1803), ни даже П. И. Соколов (1743—1791; см.) не смогли поднять историко-мифологическую живопись до высоты екатерининского портрета. Еще более скудно развивались бытовая живопись и пейзажная живопись. Особенно слаба была бытовая живопись: высшее общество и равнявшееся по нему среднее дворянство еще не допускало публичного своего изображения в повседневной обстановке и будничном облике, а великая громада крестьянства привлекала кое-какое внимание к укладу своей жизни лишь по свежим следам бурь крестьянской войны: очень немногие и единственно весомые произведения на деревенские темы датируются ближайшими годами к этой страшной для дворянства поре; таковы два редчайших монументальных полотна, вышедшие из-под крепостной кисти потемкинского художника М. Шибанова (даты жизни неизвестны), изображающие «Обед» (1774) и «Свадебный сговор» (1771) крестьян «Суздальской провинции, села Татарова», — композиционно-тяжелые, живописно-неловкие, но изумительные непосредственной жизненностью и свежей силой образов. После шибановских крестьян на всем протяжении последней четверти века бытовые сюжеты будут попадаться лишь в виде единичных работ, всегда лишенных шибановской силы и свежести, иногда занимательных бытовыми деталями, как в крестьянских зарисовках загадочного И. Ерменева, чуть заметно мелькнувшего в русской графике, а чаще неуклюже имитирующих традиционные фламандско-голландские образцы, как это делал И. М. Танков (1739—1799; см.) или И. Ф. Тупылев (1758—1821).

Пейзаж получил более заметное развитие и в центральную екатерининскую пору и на исходе XVIII в., но он тоже не выходил за пределы очень малого количества мастеров и очень тесного круга сюжетов. Спрос на ландшафты был велик, но удовлетворялся импортными произведениями и крепостными изделиями, между которыми проходила очень узкая прослойка русского академического пейзажа, представленная Сем. Щедриным (1745—1804) и Ф. Я. Алексеевым (1753—1824; см.), да посредственным, хотя и правдивым М. М. Ивановым (1748—1823; см.).

Очевидно, что даже соединение всех трех жанров — исторической, бытовой и пейзажной живописи — не уравновесит портретописи 1770—1790-х годов. Рокотов, Левицкий, Боровиковский — общеевропейские величины, равные знаменитейшим портретистам своего времени. И прежде всего таков Левицкий средне-екатерининской поры. Разнообразие и щедрость его портретного искусства исключительны: от монументально-парадного портрета до интимно-комнатного изображения, от российской императрицы до приходского священника, через великих князей, княжен, фаворитов, министров, генералов, вельмож, фрейлин, куртизанок, писателей, купцов, он охватил все, что носит название «екатерининского общества», останавливаясь у границ того, что, по понятиям времени, находилось вне этого названия: трудовая масса, крепостное крестьянство, мастеровой люд не нашли себе места в галерее изображений Левицкого. Его уменье воссоздавать людей — вершина реализма в русском портретном искусстве XVIII века; он зорок, но тактичен, умен, но сдержан, насмешлив, но не вызывающ; он говорит «истину с улыбкой», и это определение мог бы применить к себе со много большим правом, чем риторический Державин. Только в одном случае Левицкий отступил от своей уравновешенности и трезвости — в знаменитой парадно-дворцовой композиции «Екатерина-законодательница» (1783) и ее заказных вариантах; но это, в сущности, не портрет, а «апофеоз», «историческая живопись», где Левицкий вступил в соревнование с присяжными историческими живописцами и остался победителем. Рядом с такой творческой щедростью Левицкого даже Рокотов в 1780-х годах кажется скудным и односторонним, хотя на эти же 1780-е годы приходится достаточное количество его превосходных портретных «гармоний»: именно в эту пору написал он оба изумительных женских портрета — два овала: «Графиня Санти» (1780-е годы) и «Неизвестная» (1780; Третьяковская галерея); выше по тончайшей живописности Рокотов ничего не сделал.

Плеяда младших портретистов вокруг Рокотова и Левицкого, на переходе к основному мастеру 1790-х годов, к Боровиковскому, обширна и достаточно внушительна. Далеко не всех мы можем по состоянию русского искусствоведения назвать сейчас по именам. В наших музеях имеется большой ряд прекрасных портретов, которые до сих пор не связаны ни с каким определенным художником; с другой стороны, в документах Академии Художеств наличествует ряд имен, с которыми не связано ни одного определенного полотна. Но и портреты, сделанные анонимами, и те имена, с которыми точно связаны определенные произведения, свидетельствуют, что в совокупности это — крепко обученные, и умелые художники, частью средних дарований, как Е. Д. Комяженков (1760—1820), автор портрета И. Гроота (1790) и нескольких мужских и женских портретов (лучший — «Молодой человек», 1790), как Л. Миропольский (1750—1819), сделавший хороший портрет Г. Козлова (1790-е годы) и изображение супругов Вяземских (1780-е годы), как М. И. Бельский (1753—1794), автор неплохого портрета М. Бортнянского (1788), частью же превосходные мастера, как П. С. Дрождин (1745—1805), обладавший собственным отношением к модели и собственной палитрой в живописи, но затертый жизнью и очень неплодовитый; его «Юноша в голубом кафтане» (1775), «Семейный портрет художника Антропова» (1776), портрет жены императора Павла, Марии Федоровны (1790-е гг.) говорят о незаурядной художественной индивидуальности, о пристальном, но ненавязчивом внимании к человеку и нарядной, но мягкой гамме колеров.

В сравнении с портретописью, граверное мастерство значительно отставало; самое число граверов за екатерининско-павловское сорокалетие очень невелико, причем большинство из них — копиисты-ремесленники, изготовлявшие картинки для продажи вразнос, для украшения народных книжек и письмовников и работавшие на фабриках церковных и светских лубков. Но и в высокой гравюре дела сложились так, что на протяжении целого тридцатилетия, с 1770 по 1800 гг., подлинно большим мастером в ней был только один Г. И. Скородумов (1755—1792; см.); младший его сверстник, второй настоящий талант екатерининской гравюры, И. А. Берсенев (1762—1789), умер спустя четыре года по окончании Академии, да и эти годы провел пенсионером в Париже, в обучении у Бервика, сделав всего на всего одиннадцать гравюр (ср. гравирование, XVI, 363/64, прил., 7).

Противоположное положение было в скульптуре. К 1770-м гг. выступает на арену основная плеяда екатерининских скульпторов: Шубин, Гордеев, Козловский, Федос Щедрин, Прокофьев, Мартос. С 1770-х гг. они постепенно возвращаются на родину после заграничного пенсионерства в Париже и Риме и с этой поры по конец века, и даже больше того — захватывая александровское время, дают ваянию не просто видное, но первенствующее место во всем русском искусстве. Такое главенство скульптуры в 1770-х—1810-х гг. обусловливается тремя обстоятельствами: во-первых, общим уровнем скульптурного мастерства, ибо в своих высших художниках скульптура не отстает от портретописи: Шубин, Козловский, Мартос не уступают в значительности Рокотову, Левицкому, Боровиковскому, являясь, как и они, не только общерусскими, но и общеевропейскими величинами, равными лучшим своим западным современникам — Пажу, Гудону, Канове, Торвальдсену, Нолекенсу и пр.; во-вторых, ваяние превосходит живопись ровностью высоты различных жанров, — в нем нет резкого отставания исторического жанра сравнительно с портретным; в-третьих, пребывание в заграничном пенсионерстве всей плеяды принесло с собой на родину новые передовые вкусы и идеи, которые продолжали развиваться в многолетней отечественной работе.

В нашей скульптуре отразился общеевропейский процесс перехода от барокко к неоклассицизму, но при этом сопротивление реалистических, с одной стороны, и декоративных, с другой стороны, элементов барокко напору отвлеченных, обобщающих тенденций неоклассицизма позволило проникнуть в русский классицизм большему реализму и декоративизму, чем в классицизм западный.

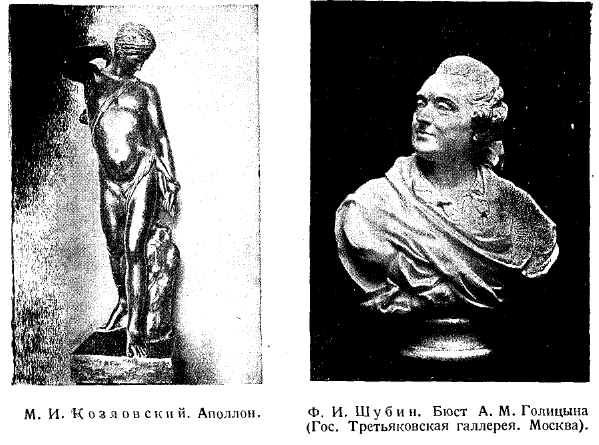

Екатерининскую скульптурную плеяду составляют три группы: первая группа обнимает Шубина и Гордеева, вторая — Козловского и Прокофьева, третья — Ф. Щедрина и Мартоса. Первые два дополняют друг друга: Шубин — барочный реалист, Гордеев — барочный классик. Однако, талантом и исторической значимостью они не равноправны: Шубин несравненно больше Гордеева — и дарованием, и влиянием, и продуктивностью. Ф. И. Шубин (1740—1805) — вообще самый большой из русских скульпторов. При всей своей жизненности реализм Шубина, однако, отнюдь не прорывает границ своей эпохи, но вместе с тем он извлекает все возможности, какие открывались для реалистической тенденции в кризисе барокко и в нарастании классицизма; от уходящего барокко у Шубина — элементы декоративной красоты в пластике «доличного», в костюмных аксессуарах; от надвигающегося классицизма у него строгость стиля, лаконизм приемов, равновесие частей; от реалистического живого взгляда на модель — основное содержание замысла и цель исканий. Гармония этих трех составных частей, такт в их сочетании у Шубина поразительны. Барочная эстетика определила шубинскую «Екатерину-законодательницу» и монументальный стиль его же «Пандоры» (1801); с другой стороны, тенденция классицизма, освобожденная от реалистических портретных задач, открыто проведена в барельефах на «исторические» сюжеты, сделанных Шубиным для Мраморного дворца в 1780 г. Вся же основная и разветвленная серия его зрелых портретных скульптур выполнена с тем барочно-красивым, но и классицистически-сдержанным реализмом, который составляет существо искусства Шубина: таковы, в особенности, бюсты А. Голицына (1773 г.), Н. Панина (1770-е гг.), неизвестного старика (1780-е гг.), М. Ломоносова (1793 г.), Е. Чулкова (1792 г.), Екатерины II (1774 г. и 1783 г.), Потемкина (1791 г.) и др. По прямому, открытому и независимому взгляду на модель Шубин в них вплотную подходит к классицистическому реализму такого высокого мастера, как Гудон; крепчайшие корни крестьянского происхождения Шубина (он — земляк Ломоносова), его парижское обучение у классико-реалиста Пигалля и его демократические вкусы и знакомства в позднейшие годы дали в этих шубинских бюстах свое наиболее чистое проявление.

В сравнении с таким глубоким и простым художником Ф. Г. Гордеев (1744— 1810; см. XV, 475) — беднее и поверхностнее, несмотря на замысловатость композиции и пышность техники; и все же это — отличный мастер, настоящий ваятель, с ясным глазом, твердой рукой, уверенным чувством пластики. Его специальность — мифология и надгробие, скульптура большого стиля; она развивается у него от декоративной сложности барокко к декоративной простоте неоклассики — развитие не прямолинейное и не последовательное, с колебаниями и воз-вратами, и все же отчетливое, поскольку работу Гордеева немного: начало — в неистовой барочности «Поверженного Прометея» (1769 г.), сделанного во время пенсионерства в Париже (1767—1773 гг.), продолжение — в надгробии Н. Голицыной (1780 г.), таком классицирующе спокойном по масштабам и контурам и барочно-шумливом по драпировкам и декоративным деталям; далее — еще более контрастное развитие обоих начал в надгробии Д. Голицыну (1799 г.), с отдельно вынесенным бюстом покойника, разрешенным в строго-римской неоклассике, какими позднее будут бюсты Мартоса и Гальберга, и с барочно-живописной, берниниевски-изогнутой постаментной композицией двух плачущих женских фигур; наконец, — перевес классицизма в академически-холодных барельефах Казанского собора (1804 г.), сделанных на исходе творчества.

Следующая «большая четверка», Козловский, Прокофьев, Ф. Щедрин и Мартос, по учению в Академии и по возрасту почти сверстники, но творчески расслаиваются: для Прокофьева и Козловского основное время творчества приходится на 1790-е—1800-е гг. (хотя Прокофьев пережил Козловского на четверть века), а для Мартоса и Ф. Щедрина, старшего из всех четырех, — на 1800—1810-е гг. Таким образом, на центральную екатерининскую пору, 1770—1790-е гг., падает лишь расцвет Шубина и Гордеева; для остальных это — лишь первые, хотя и значительные выступления.

Среди такого богатства, создаваемого соединенными усилиями русской живописи и скульптуры в 1770-1790-х гг., влияние иностранных мастеров было невелико, а в отдельных областях — ничтожно. Меньше всего оно было в скульптуре, поскольку в России не оказалось в эту пору ни одного значительного иноземца; Шубину и Гордееву противостоит один Д. Рашетт (1744—1809; см.); после Фальконе и Колло это было совсем незначительно. Ощутимее было влияние приезжих иностранцев в гравюре: в 1785 г. в Петербург был вызван англичанин Д. Уокер (1748—1808), пробывший в России шестнадцать лет, до 1801 г., и бывший, таким образом, целиком мастером екатерининско-павловской поры. Он привез с собою не только выдающееся мастерство, но и неведомую еще в России технику гравюры — «черной манерой». Однако непосредственно в русского искусства он оставил мало следов: у него было всего четыре ученика, из которых некоторой значимостью обладает один Ив. Селиванов (1782 — умер после 1808 г.), к тому же очень мало сделавший. В общем, черная манера не привилась в русской гравюре, и резцовая гравюра продолжала, с приездом в 1791 г. немца И. Клаубера (1754—1817), по-прежнему занимать главенствующее место (см. XVI, 363/64, прил., 7/8).

Только двум из приезжих иностранцев, живописцам Перроно и Рослину (Рослену) было бы по силам оставить действительный след в русском искусстве, и только один оставил его на самом деле — Рослин, поскольку знаменитый пастелист Ж. Б. Перроно (1715—1783) был в России лишь проездом, в 1781 г., и достоверных следов его работ не имеется. Зато двухлетнее (1775—1777 гг.) пребывание А. Рослина (1718—1793; см.) вызвало большой шум и сопровождалось обилием произведений. Этот успех был показателен для новых вкусов русского общества: изысканные, но непохожие, прельстительные, но вымышленные портреты рококо уже не удовлетворяли. Новые хозяева жизни хотели, чтобы в их изображениях были демонстрированы не только их знатность и богатство, но и они сами во всей индивидуальности своих черт. Это и давало им мастерство Рослина, почти двойственное в своих заботах передать столько же бытовую характерность облика модели, сколько декоративную пышность ее нарядов и драгоценностей: в этом специфика «барочного натурализма» Рослина.

Последний этап екатерининского (и павловского) искусства несравним с предыдущим, центральным периодом ни по яркости, ни по изобилию. Состояние искусства в эти, 1790—1800-е, годы можно выразить так: формальное совершенство еще держится, но внутренняя полнота уже на исходе; в противоположность литературе (книги и судьба Новикова, Княжнина, Радищева, радищевцев и пр.) искусство ничем не соответствует красочности и трагичности внешних и внутренних событий екатерининского заката. Центральное явление этих лет, буржуазная революция во Франции, не вызвало в русском искусстве борьбы направлений, как вызвало в литературе; искусство не расслоилось на охранительно-реакционное, компромиссно-либеральное, революционно-демократическое течения, а осталось на позициях светско-репрезентативного стиля.

А. Г. Венецианов. Гумно (Государственный Русский музей, Ленинград)

Основным художником этого периода является живописец, и опять-таки портретист, последний из «великой троицы», — В. Л. Боровиковский (1757—1825; см.). Значимость Боровиковского отчетливо вырисовывается при сравнении с другими живописными жанрами. Бедность «исторической живописи» продолжается, хотя на арену и выступила новая величина, Г. И. Угрюмов (1762—1823; см.); трудолюбивый и целеустремленный художник, он, однако, интересен, главным образом, как педагог, учитель «исторических живописцев» начала XIX века, А. И. Иванова, Шебуева, Егорова и других, а в художественном отношении — русской линией своей тематики: «Взятием Казани» (1796—98), «Призванием Михаила Романова на царство» (1796—1798), «Въездом Александра Невского в Псков», — большими полотнами классико-академического стиля и пастозно-темной красочности. Примерно так же обстоит дело с пейзажной живописью: главная фигура предыдущего периода, Сем. Щедрин, продолжает повторять прежние образцы условно-декоративного паркового ландшафта; два новых пейзажиста Ф. М. Матвеев (1758—1826) и А. Е. Мартынов (1768—1826) перелагают на итало-немецкий лад: один — виды Италии, другой – виды русских местностей. Единственной подлинно-заметной, фигурой русского пейзажа на закате XVIII века является упоминавшийся выше Ф. Я. Алексеев, давший отличные по живописности и перспективе, сделанные в духе Белотто, воздушно-серебристые виды Петербурга — «Дворцовая набережная», 1790, и ее дальнейшие отголоски — «Биржа», 1810, и «Адмиралтейство», 1817; позднейшие же его виды Москвы (в частности Кремля), Николаева и др. обладают скорее документальной ценностью, нежели художественной, и архитектурно-бытовая сторона в них много интереснее живописной. Тем самым подавляющее значение Боровиковского в живописи 1790-х годов обозначается явно. Выходец из обедневшей дворянкой семьи, он нашел для себя защиту от давления действительности в мистике, в исповедании внутреннего совершенствования, в сугубом «сентиментализме». Будущий член мистического кружка Татариновой, ее истовый адепт, он всей своей живописью служит идеализации действительности, утверждению благостности человеческой породы вообще и своих современников — в частности. Можно сказать, что все портреты Боровиковского на одно лицо, как ни многообразно различие их физических примет. Это — одна братская семья ревнителей блага на земле. Такие люди неспособны быть деспотическими правителями, жестокими помещиками, паразитами народного труда. Боровиковский искренен, искусство для него — выполнение внутреннего долга, а не поденщина; но он видит не то, что есть, а то, что должно быть, дабы спасти привычную и милую жизнь от потрясений и взрывов. Народолюбивое дворянство, всепопечительное правительство, объединенные в добре, не враждующие общественные слои — вот о чем повествует Боровиковский. Тем резче проступает несоответствие между мастерством его кисти и действительными обликами тех, кого он отражает: монументальный «Павел I» во всех регалиях (1800) — правящий мечтатель; залитый бриллиантами многопоместный «Куракин», позирующий во весь рост (1799), — тоже идиллическая душа, такая же, как и проникновенно-тихие цесаревны и фрейлины, барыни и барышни, — «Александра Павловна», «М. Лопухина» (1797), «Е. Нарышкина» (1799), «Е. Гагарина» (1801) и т. д., и их мужские соответствия — царедворцы, генералы, помещики. Чтобы выразить это, Боровиковский создает однообразную, но единственную по совершенству гармонию красок, превращающую тщеславную мишуру нарядов в своего рода «покров души», в ангельское одеяние, как нельзя более соответствующее тем духам во плоти, которых оно облекает. Подобное искусство требует большой выдержки кисти, высокого равновесия колеров; ослабление его должно резко обнажить искусственность системы Боровиковского. Это и произошло у него в позднейшие, 1800-е годы, когда наполеоновская эпоха, потребовавшая такой энергии и от русского общества, влила известную мужественность даже в Боровиковского: его портреты стали более характеристичны, живописная манера сделалась жестковатой и даже цветистой, мягкость очертаний фигур стала подчеркнуто-линейной. Но вместе с тем Боровиковский теряет свою единственность, — становится в общий ряд и даже позади более сильных мастеров, будь то заезжая Виже-Лебрен (см.) или отечественный Кипренский (см. ниже).

П. А. Федотов. Разборчивая невеста (Государственная Третьяковская галерея Москва).

Боровиковский не оставил школы, да и сам заимствовал немного и при случае: в основном он сам себя сделал и в себе замкнулся. У него оказался лишь один не столько прямой ученик, сколько прямой подражатель, В. Истомин. Детальные, и младшие, и начинающие современники, были учениками Левицкого и явились антагонистами всего строя портретописи Боровиковского: таков С. С. Щукин (1754—1828; см.), выступивший в конце 1790-х годов с необычным поколенным портретом «Павла I с тростью» (1797), в котором потрясающе передана сумасбродная энергия хаотического правителя; таков даже академический лирик А. Г. Варнек (1782—1843; см.), сугубо таков Статин, пока автор единственного портрета «Неизвестного» (1794), изумительного и своей из ряда выходящей острой характерностью, и чисто давидовским, нерусским строем портретописи — словно бы свидетельствующим о парижско-революционном житье и ученичестве Статина. Заимствования же самого Боровиковского ограничились немногим, — переработкой отдельных черт, взятых у приезжих иностранцев в начале 1790-х годов; обычно указывают на австро-немца И. Лампи-отца (1751—1830; см.) и на М. Л. Виже-Лебрен (1755—1842; см.), к ним надо присоединить еще Ш. Л. Вуаля (см.). Эти три имени занимают видное место среди обширной колонии иностранных художников, собравшихся в России в последнее десятилетие XVIII века. Из них следует упомянуть еще французов: Ж. Монье (1746—1808) и Ф. Дуайена (1726—1806), а также итальянцев: замечательного театрального декоратора П. Гонзага (ум. 1831; см.) и портретиста С. Тончи (1756—1844; см.), автора монументальных портретов «Державин в шубе» и «Павел I в рост» (1798).

В скульптуре вступают в строй и творят в полную силу Прокофьев и Козловский, для которых 1790-е годы — основная пора; в значительной мере кристаллизуют свое направление и дарование также Федос Щедрин и Мартос. Две черты характерны для русской скульптуры этого периода: во-первых, исчезновение портретного жанра, во-вторых, — неустойчивая пестрота тенденций. После Шубина портрет в скульптуре исчез на три с лишком десятилетия, до середины 1820-х годов; тем самым из русской скульптуры выпал человек, т. е. первоисточник жизненности искусства. Если бы это было заменено идейно-стилистической твердостью нового направления, живая содержательность новизны могла бы возместить убыль непосредственной «человечности» в скульптуре. Но именно этого-то в ней и не было, в противоположность тому, что отличало французский неоклассицизм 1780—1790-х гг. и что было внесено в него идеями французской революции. У основных двух ваятелей конца столетия, у Прокофьева и Козловского, не только нет выдержанности и роста новизны, но едва ли можно во всей истории русской скульптуры найти другие примеры такой противоречивости творчества, — особенно у И. П. Прокофьева (1758—1828; см.); мастер первоклассных способностей и отличной выучки, он не просто противоречив, а весь растерзан метаньями; новый стиль у него оказывается зажатым между двумя отрезками старого стиля: неоклассика его лепных украшений Павловского дворца и особенно его барельефов на парадной лестнице Академии Художеств (1786) фланкируется вначале умеренной барочностью «Морфея» (1782) и «Актеона» (1784), а в конце — сугубой барочностью «Борцов» (1816) и «Торжества Нептуна» (1817); это даже не запаздывание, а атавизм. Противоречивость у М. И. Козловского (1753—1802; см.) иной породы; по дарованию, по художественной выразительности — это огромный мастер, едва ли не равный Шубину, но в нем живут два художника, работающие рядом, и не посменно, как у Прокофьева, а параллельно и непрерывно. С начала и до конца рядом тянутся у него две линии: старая екатерининская барочность и новейший французский классицизм; при этом барочная струя у Козловского неизменно оставалась ярче, чем классицистическая, ибо барочная сюита «Поликрат» (1790), «Геркулес на коне» (1799), «Самсон» (1801) могущественнее и прекраснее, чем неоклассика «Спящего амура» (1792), «Амура, вынимающего стрелу» (1792), «Гименея» (1797), «Пастушка» (1800) и т. п., очень изысканных и плавных, но излишне изящных и недостаточно строгих; только в предсмертном замечательном памятнике Суворову (1801), изображенному по-давидовски, античным героем патриотизма и гражданственности (начатки того же есть в более слабом проекте памятника Я. Долгорукову, 1796), Козловский выравнивает свой классицизм. Таким образом, и этот лучший скульптор 1790-х годов является сугубо переходной фигурой.

Б) XIX — начало XX века. Начало XIX в., александровская пора, кажется художественно бедным в сравнении с заключительным двадцатилетием века минувшего. Состояние александровского искусства и прямыми и побочными проявлениями свидетельствует о своем решительном несоответствии огромным потрясениям русской жизни этого времени. Сдвиги и противоречия во внешних и внутренних делах были отражены русским художественным словом и не были отражены русским изобразительным искусством. В противоположность литературе, ставшей самостоятельной общественной силой и уже умевшей к 1815—25 гг. противополагать себя правительственной реакции, искусство оставалось зависимым, шло на поводу, поднималось, когда его тянули сверху, и падало, когда им пренебрегали. Лучшее, что оно дало, приходится на первое десятилетие, на 1800—1810-е гг., причем знаменательно, что делами искусства впервые занялась русская литература. Это — время нарождения русской художественной критики, пора появления писаний об искусстве, поминаний и оценок отечественных художников в прессе и книгах. От искусства потребовали гражданского служения, выполнения общественного долга. Не даром писали о нем не только «эпикуреец» Батюшков, но и такие люди, как А. И. Тургенев, как радищевцы Писарев, Попугаев, Бобров, настойчиво требовавшие, чтобы художники занялись народно-историческими темами, «славой русского народа», и сменили, как образно выразился А. И. Тургенев, «героическую Спартанку, радующуюся, что ее сын убит за отечество,... Марфой посадницей, которая не хочет пережить вольности новгородской».

В художественной политике правительства отмечаются другие черты: во-первых — усилия официально внедрить в русского искусства отечественную, патриотическую тематику; однако результаты этого были в живописи не более значительны, чем в предыдущую екатерининско-павловскую эпоху, и власть отдавала себе в том отчет: в связи с этим характерна вторая черта в отношении правительства к искусству — выдвижение скульпторов и умаление живописцев, поскольку «историческое ваяние» в лице Гордеева, Козловского и Мартоса успешно выполняло то, чего не выполняла живопись; третьей чертой является возобновление, после почти пятнадцатилетнего перерыва, командировок русских художников за рубеж; и, по контрасту с этим, четвертая черта — отказ от вызовов иностранных мастеров, за единичными исключениями, для специальных заданий. Так, в 1814 г. был вызван для рисования русских войсковых форм и батальных сюжетов немец А. Зауервейд, а в 1819 г. для изготовления портретов генералов, участников отечественной войны, — англичанин Дж. Дау, выписавший себе в помощь, ибо заказ был огромен, своего зятя, рисовальщика и гравера, Т. Райта (1792—1849). Но Зауервейд развернулся, главным образом, позднее, в николаевское время (см. ниже). Наоборот, Дж. Дау (1785—1829; см.) на целые десять лет, с 1819 по 1828 г., целиком погрузился в изготовление «Галереи двенадцатого года», проявив и все достоинства, и все недостатки своего искусства: с одной стороны, художественную неутомимость, выдающийся техницизм, свободную широту кисти, не слабеющий пафос композиции, с другой — пристрастие к декоративным нарядностям, однообразие эффектов, поверхностность характеристик.

Настоящее западное воздействие на наше искусство в первой четверти XIX века шло через заграничное «пенсионерство». Но и оно изменилось сравнительно с предыдущими этапами. Оно сузилось. За редчайшими исключениями, вроде парижской поездки гравера Н. Уткина, просидевшего в Париже учеником и военнопленным свыше десятилетия, основное направление молодежи решением правительства было дано в Италию, в Рим: туда был послан весь поток академических, высочайших и меценатских пенсионеров, основная цепь будущих знаменитостей—живописцев и скульпторов. Если в предыдущую эпоху итальянское искусство давало только поправку к основному французскому влиянию, теперь Италия стала плацдармом, откуда шло наступление застойного академизма, реакционной эстетики на живое развитие передового искусства, совершавшееся в наполеоновской и посленаполеоновской Франции. Это «пенсионерство» в Италии имело важнейшие последствия и для александровского и еще более — для николаевского искусства.

В 1800-х годах налицо три слоя мастеров во всех видах русского искусства, кроме гравюры. Первый слой — старики, доживающие, но еще не слагающие рук, основные екатерининские мастера: Левицкий, Боровиковский, Гордеев, Ф. Щедрин, Мартос и др. Второй слой — художники, выступившие с первыми вещами на самом исходе XVIII в., в павловскую пору, выучениками екатерининских мастеров и екатерининского «пенсионерства», однако выступившие лишь с выпускными академическими «программами» или только с первыми опытами самостоятельного творчества; главная же их пора — 1800-е годы; таких переходных художников немного: в живописи, кроме С. Щукина (см. выше), написавшего в 1800-е годы ряд выразительных портретов, портретист Н. И. Аргунов (1771—1829; см.) и исторический живописец Андр. И. Иванов (1775—1848; см.); в скульптуре — П. П. Соколов (1764—1835); в гравюре — малозначительный К. В. Ческий-старший (1776—1813; см.). Наконец, третий слой — молодые мастера, первенцы русского искусства XIX века, его исходные точки: в живописи — Кипренский, Варнек, Богаевский-Благодарный, Егоров, Шебуед, в известном смысле — А. Орловский; в скульптуре — В. Демут-Малиновский, С. Пименов; в гравюре — Уткин, Ухтомский, Галактионов, Ив. Ческий.

Общественно-политическое внешнее и внутреннее положение в трудную пору между Аустерлицем и Отечественной войной вызывало ожидания талантливых «исторических» композиций на гражданственно-патриотические сюжеты; в действительности же продолжалась старая, екатерининская гегемония портретного искусства, и не только в ранние 1800-е годы, но и после 1807 г., когда из Рима вернулись молодые корифеи исторической живописи Егоров и Шебуев. За десятилетие 1801—1811 гг. только две «программы» более или менее отвечали ожиданиям современников: «Дмитрий Донской» Кипренского (1805) и «Марфа Посадница» Дм. Иванова (1808). Ноу Кипренского продолжения не последовало, ибо он выбыл в портретисты, а Дм. Иванов (1782—1820) выбыл в изготовитёли копий и рисовальщики. Младо-французская линия в русском живописно-историческом классицизме, таким образом, оборвалась, не развившись. Возвращение Егорова и Шебуева принесло и утвердило монополию академического итальянизма, и сюжетного и формального, — с композициями на «вечные», религиозно-исторические темы и на «вечные», установленные классиками, формы живописи: неискушенным соотечественникам была лестна эта трансплантация высокого искусства Чинквеченто и Сеиченто на русскую почву, они с почтением глядели на «Рафаэля» в А. Е. Егорове (1776—1851; см.) и на «Пуссена» в В. К. Шебуеве (1777—1855; см.), но в исторической перспективе все это обернулось преимущественно эпигонством, губительным отрывом от живых стремлений русской действительности, — тем горшим, что силы у обоих художников были незаурядные; жизнь того и другого мастера в потомстве обеспечена не живописью, а блестящими рисунками и эскизами. Да и судьбу крупнейшего живописца эпохи, Кипренского, надо в значительной мере рассматривать в связи с неудачами «исторической» живописи.

О. А. Кипренский (1783—1836; см.) отнюдь не готовился быть портретистом; он был смещен сюда жизненными обстоятельствами, необходимостью заработка, застрял здесь и оказался решающей величиной. Но примириться с этим он до конца жизни так и не мог; он хотел быть победителем в первенствующем «историческом» жанре, упорно, но неудачно искал решающей темы. Зато этот неудачник «высокого искусства» стал тем, чем не стал ни один из его сверстников: Кипренский вошел в русскую плеяду великих портретистов. То, что не удалось ему в исторической живописи, удалось в портретописи. Мучивший его пафос истории, ощущение огромных потрясений времени и героики личности в борьбе государств и наций передавались им щедро и легко сквозь живой человеческий образ. Тут — корень его портретного «романтизма», делавшего его достойным современником самых передовых художников западного искусства 1800-х годов. Этот ранний Кипренский — лучший; его мастерство не просто человечно, но вдохновенно, — и именно такой вдохновенностью оно оскудеет дальше, а возросший опыт не сможет заменить ее утраты. Этим создается решающая дистанция между ранним Кипренским и С. Щукиным, который портретным ремеслом не ниже его, и особенно между ним и младшими сверстниками, Богаевским-Благодарным и Варнеком, хорошо обученными и способными, но ограниченными: у И. С. Богаевского-Благодарного (1783—1859; см.) — идейного ученика Боровиковского, есть в немногочисленных его портретах теплота запоздалого, но искреннего сентиментализма, выраженная столь же запоздалыми, но добротными приемами школы Боровиковского; зато А. Г. Варнек (1782—1843; см.), жадный, честолюбивый, вечный местник в Академии и стяжатель заказов в обществе, стремится только угодить среднему светскому вкусу, и его портреты, приятные по технике, до крайности бессодержательны. Поэтому ближе всего к Кипренскому — пришлый человек, полуавантюрист, полуэнтузиаст, обрусевший поляк, засевший в Петербурге с 1802 г., художник французской выучки и русского творчества, А. О. Орловский (1777—1832; см.), мастер на все руки, — живописец, рисовальщик, литограф, карикатурист, — писавший горячей кистью казаков, башкир и турок в духе Фр. Казановы и Сальватора Розы, терзавший вдохновенными карикатурами облики современников, со смешливым жаром зарисовывавший русский быт, уличные типы и сценки и делавший это тем увлеченнее и точнее, чем чудаковатее они ему казались; эти жанровые рисунки и литографии — самое ценное в его беспорядочном наследии: они образуют подлинно историческое звено, связующее елисаветинского Лепренса и его екатерининских продолжателей с нарождающимся большим русским «бытовизмом» в живописи и рисунке.

Иное положение сложилось в александровской скульптуре; взаимоотношение учителей и учеников было противоположным живописи: старики не уступили молодым руководящего и определяющего положения не только в первую, но и во вторую половину 1800—1825-х гг. Скульптура определялась в 1800—1815 гг. с одной стороны — двумя стариками: Ф. Щедриным и Мартосом, с другой — двумя молодыми: В. Демут-Малиновским и С. Пименовым. Но значение старшей пары было подавляющим, особенно Мартоса. Ф. Ф. Щедрин (1751—1825; см.) был медлителен и неплодовит, и созревание его второй манеры завершилось в 1812 г. созданием «Кариатид, несущих небесную сферу» для ворот Адмиралтейства; это — настоящее событие в русском скульптурном классицизме, в формальном становлении стиля. Иное дело — И. П. Мартос (1754—1835; см.): он собственно лишь в 1800-е годы развернулся в полную меру, так что стал александровским ваятелем по преимуществу, с той важной особенностью, что и официальные, и общественные круги видели в нем своего художника в ту пору, когда еще было единство между ними, и что он столь же успешно остался правительственным скульптором в годы аракчеевщины; такова была эволюция его классицизма, от героико-патриотического к апологетико-казенному; в эти финальные годы, не теряя житейского благополучия, Мартос потерял и в художественности, и во влиянии; в 1800-е же годы он — центральное явление русского искусства, ибо только его памятник «Минину и Пожарскому», привлекавший в процессе работы, с 1804 по 1818 г., пристальное общественное внимание, удовлетворил гражданские чувства современников, среди неудачных или неполноценных аналогичных опытов живописцев и скульпторов; вместе с тем, никто в эту пору так, как Мартос, не увековечивал отдельной человеческой судьбы в сдержанно-скорбных, классико-элегических надгробиях — Е. Гагариной (1803), Чичаговой (1811) и т. п. В сравнении с ним, оба молодых скульптора, Демут и Пименов, слабее и менее значимы; С. С. Пименов (1784—1833; см.) — тоньше в приемах, шире в диапазоне, но и безличнее, зависимее в общем облике своего классицизма: он всегда кого-то перепевает то артистично, как в прелестном проекте памятника Козловскому (1802), то с натугой, как в статуе «Геркулес, задушающий Антея» (1808), между тем, как более грубый и однообразный В. И. Демут-Малиновский (1779—1846; см.), так и не отполировавший, несмотря на итальянское «пенсионерство», своего искусства, внес особый оттенок в скульптуру 1810-х годов: Демут первый придал отчетливую русскую жанровость академической скульптуре, — он создал то соединение русской бытовщины образа с космополитической отвлеченностью композиции, которое потом повторят Пименов-младший, Логановский и др. В дальнейшем Демут, под стать Мартосу, придал этому соединению казенный вид в памятнике «Сусанину» (1843), выполненном духе «самодержавия, православия и народности». Не таков был молодой Демут, в лучшей его вещи, — в статуе «Русский Сцевола» (1813): академический атлет, с лицом русского крестьянина и русским топором и руке, заносит его над левой кистью, — аллегория народного самопожертвования в Отечественную войну.